Le cinéma est une allégorie, mon cher Léonce. L’allégorie de la condition humaine !

Ce tome contient une histoire complète, indépendante de toute autre. Son édition originale date de 2024. Il a été réalisé par Philippe Pelaez pour le scénario et les dialogues, épaulé par Gaël Séjouné, par ce dernier pour la mise en cases, en images et en couleurs, soutenu par le premier. Il comprend cent-cinquante-quatre pages de bande dessinée.

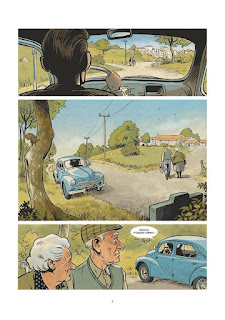

Prologue : à Trougnac. Au volant de sa Renault 4CV, Conrad Knapp traverse une région boisée de la campagne française. Il s’arrête devant le panneau d’entrée de la ville de Trougnac, et il interpelle Fernand et Ginette, un vieux couple de paysans, leur demandant s’il y aurait par le plus grand des hasards, une salle de cinéma dans leur village. L’homme lui répond que Trougnac est un peu plus qu’un village, presque trois mille habitants, une équipe de foot et même une pharmacie. Presque, parce que tant qu’ils n’ont pas les trois mille, ils peuvent faire une croix sur la pharmacie. À la suite de l’intervention de son épouse, il explique au conducteur que Poil est le village d’à côté, qu’ils ne s’appellent pas des Poilus, qu’ils préfèrent être appelés des Pictiens, mais ça n’empêche pas les autres de les taquiner un peu, surtout aux matchs de football. Comprenant qu’il n’obtiendra pas de réponse à sa question, Knapp les plante là, et il entre dans le village. Chapitre un : Au café. Ayant avancé un peu dans la grande rue, Conrad Knapp hèle une jeune femme dans une jolie robe à pois blancs, avec un généreux décolleté. Il lui pose la même question : y aurait-il une salle de cinéma dans son village ? Elle répond avec le sourire que oui, c’est l’Éden, à l’Est. Elle ajoute : On ne peut pas le rater, il est juste à côté de l’église, ce n’est pas une grande salle, mais on peut y voir tous les films récents. Elle cite : Le beau serge, En cas de malheur, Maigret tend un piège. Il propose : Et ta sœur ? Et il dissipe le malentendu : il parle du film avec Pierre Fresnay. Elle ajoute que l’Éden c’est le duc qui l’a fait construire. Knapp se dit que ce trou a un duc.

Conrad Knapp pénètre dans le café des Sports, et se rend au comptoir, alors que les habitués continuent leurs discussions : sur le scandale du bikini, sur le fait qu’il n’y a plus que des films avec des femmes à moitié nues, et que la télévision est plus accessible, même s’il n’y a peut-être qu’une vingtaine de postes ici. Madame Garnier estime que les films ont une influence néfaste, en particulier quand on voit cette diablesse blonde se trémousser sur la table là, cette dévergondée, cette… Knapp intervient dans la conversation pour en énoncer le nom : Brigitte Bardot. Toutes les conversations s’interrompent d’un coup. Il continue : Avec également Jean-Louis Trintignant et Curd Jürgens, tourné à Nice et à Saint Tropez, interdit aux moins de seize ans à sa sortie une heure et trente-deux minutes de plaisir. Répondant à une question, il précise qu’il était sur le tournage. Il enchaîne en commandant une autre Suze. Simone indique à son mari Maurice Garnier qu’il est temps qu’ils s’en aillent, et ils sortent accompagnés par le curé.

Quand bien même il n’aurait pas identifié la pose dans la couverture (une évocation de l’affiche de En cas de malheur), le lecteur comprend rapidement que les auteurs rendent hommage au cinéma français des années 1950. La bande dessinée se compose de douze chapitres et d’un prologue, chacun comprenant une page de titre avec un extrait de dialogue, issu d’un film de cette époque. Il est ainsi fait mention de Les Vieux de la vieille (1960) de Gilles Grangier (1911-1996), La traversée de Paris (1956) de Claude Autant-Lara (1901-2000), Série noire (1955) de Pierre Foucaud (1908-1976), Roman d’un tricheur (1936) de Sacha Guitry (1885-1957), Un singe en hiver (1962) d’Henri Verneuil (1920-2002), Les grandes familles (1958) de Denys de la Patellière (1921-2013), Le petit monde de Don Camillo (1952) de Julien Duvivier (1896-1967), Et Dieu… créa la femme (1956) de Roger Vadim (1928-2000), L’auberge rouge (1951) de Claude Autant-Lara (1901-2000), En cas de malheur (1958) de Claude Autant-Lara (1901-2000), Ascenseur pour l’échafaud (1958) de Louis Malle (1932-1995). Si Brigitte Bardot n’apparaît pas dans le récit, Jean Gabin (1904-1976) y joue un rôle le temps d’un des chapitres. Le lecteur se rend compte que les auteurs intègrent d’autres hommages, par exemple les bons mots (Knapp faisant observer que : Alors comme ça ce trou a un duc…), ou une affiche du film Ni vu ni connu (1958) d’Yves Robert (1920-2002). Petite entorse aux références françaises, un homme à la scène de la populace criant vengeance dans le film Frankenstein (1931), de James Whale (1889-1957).

En fonction de sa culture dans ce domaine, le lecteur peut relever d’autres références au cinéma de ces années-là, par exemple le nom de l’auteur du scénario du film fictif Tout est bon à prendre : Pierre Bost (1901- 1975), scénariste entre autres de Le Diable au corps (1947), La Traversée de Paris (1956), La Jument verte (1959). Ou à d’autres éléments culturels (il finit par associer le prénom de la dame stricte, Simone, au nom de famille de son époux, prononcé un peu après, Garnier). Il peut aussi considérer ce récit seulement comme une comédie romantique dans la France de la fin des années 1950, ce qui lui enlève un peu de saveur. L’intrigue repose sur l’arrivée de ce jeune homme appartenant au milieu du cinéma et expliquant qu’il vient en repérage dans le village pour un projet de film dans lequel devraient tourner Brigitte Bardot et Jean Gabin. Forcément, ça éveille l’intérêt de la plupart des notables, des commerçants et des habitants. Dans le déroulé du récit, le jeune homme rencontre une douzaine d’habitants, tous emblématiques comme le maire, le curé, le patron du café, le responsable du cinéma et sa fille magnifique, le duc, l’aubergiste et sa fille, le boulanger, et quelques personnes très alléchées par la perspective d’avoir un petit rôle dans le film à venir. Chaque chapitre porte le nom d’un endroit différent et met en scène Conrad Knapp dans ses relations avec les habitants : Au café, Au cinéma, À la mairie, Au village, Au château, au téléphone, Au stade, Au bal, Au comité, À l’église, et enfin deux titres plus révélateurs de l’intrigue.

Le lecteur s’attache donc aux pas et aux démarches du sympathique jeune homme, bien fait de sa personne et bien mis. La politesse verbale est de rigueur, avec des phrases simples, dépourvues de toute vulgarité. Même les remarques sur les qualités du postérieure de l’actrice restent très respectueuses, simplement admiratives de son anatomie, sans que ledit cliché ne soit donné à voir au lecteur (ce n’est pas ce genre de bande dessinée). Les dessins relèvent d’un registre descriptif et réaliste. L’artiste sait croquer les visages, et reproduire les ressemblances avec de acteurs célèbres de cette époque. Il donne un air sympathique à chaque personnage, des expressions de visage parfois un peu appuyées, sans aller jusqu’à la caricature, relevant plus d’un registre naturaliste. Il effectue une reconstitution historique impeccable de la France de ces années-là, depuis le célèbre modèle de voiture de la 4CV, jusqu’aux tenues vestimentaires. Chaque page se lit avec facilité, dégageant une sensation agréable de bienveillance entre les différentes personnes, même quand elles professent des idées opposées sur un sujet, par exemple sur le cinéma.

D’une certaine manière, le lecteur se laisse porter par la gentillesse de la narration visuelle, sans y prêter forcément beaucoup d’attention. De temps à autre, il sent son regard ralentir pour prendre le temps de profiter d’un décor, ou d’une mise en scène. Julie resplendissante dans sa robe, le café des Sports plus vrai que nature avec son juke-box, sa table de billard et son zinc, les habitants marchant à la suite du maire dans la rue principale de Trougnac pour se rendre au bâtiment abritant le cinéma, les motifs du papier peint au mur de la salle de réunion de la mairie, le modèle du projecteur dans la salle technique du cinéma, le superbe château et sa décoration intérieure, le match de foot opposant Trougnac à Poil, la décoration apparaissant comme vieillotte de la chambre d’hôtel, la foule vengeresse se dirigeant vers le château de monsieur le duc, etc. Tout apparaît naturel, plausible et évident.

Cette narration fluide et sympathique finit par être victime de ses propres qualités : le lecteur sent bien que l’intrigue restera inoffensive, que les comportements intéressés des habitants sont montrés comme des réactions plutôt naturelles aux opportunités que le tournage d’un film dans leur ville fait miroiter, et même à la possibilité de voir en vrai Jean Gabin, et Brigitte Bardot. Le scénariste glisse quelques indices discrets (et faciles à repérer) pour attirer l’attention du lecteur sur un questionnement légitime. Et voilà. Pas tout à fait, le récit va plus loin qu’un simple hommage élégant et fidèle à l’esprit des films de cette époque. Quelques rares voix s’élèvent pour s’opposer au tournage du film à Trougnac. Ce qui conduit Monsieur le Duc à exprimer son avis sur le cinéma, en tant que forme d’expression artistique. Il s’exprime ainsi : Mais, le cinéma ! ça, c’est stimulant ! Oui, il est universel ! Parce qu’il permet à chacun, peu importe sa condition, de s’identifier à ses héros, et de rêver d’être quelqu’un d’autre. Le cinéma possède cette intelligence de pouvoir refléter la conscience des hommes, puis de la dépasser pour s’approcher du mythe, d’arrêter le cours du temps, de le remonter, voire de le deviner, et de procurer au plus vieux des spectateurs, la douce sensation d’être redevenu un enfant, de sonder la cruauté de la création, d’indigner, d’interroger, de s’évader, de faire rire, rêver, pleurer, réfléchir. Le lecteur est alors amené à reconsidérer cette histoire en intégrant cette façon de voir les choses, ce credo.

Un hommage enamouré au cinéma français des années 1950. Les auteurs réalisent un récit dont leur admiration pour ce cinéma imprègne chaque page, avec une réelle reconnaissance, une réelle compréhension de ses spécificités. Le lecteur se retrouve transporté comme par enchantement dans une petite ville de province, aux côtés de Conrad Knapp effectuant un repérage pour le prochain film de Bardot & Gabin. Il se trouve rasséréné par l’accueil bienveillant et généreux des habitants, par les étoiles dans leurs yeux à l’idée que le cinéma vienne à leur commune. Il s’immerge dans cette évocation intelligente, qui en restitue l’esprit. Une autre époque, plus insouciante.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire