Un excellent prétexte pour assécher bouteilles de champagne et bourses de clients

Ce tome fait suite à Chimère(s) 1887, tome 2 : Dentelles écarlates (2012). Son édition originale date de 2013. Le scénario a été réalisé par Christophe Pelinq (Christophe Arleston) & Melanÿn (Mélanie Turpyn), les dessins par Vincent Beaufrère et la mise en couleurs par Piero. Cette bande dessinée compte quarante-six pages.

Paris 1887, quelques heures avant que ne se produise le drame qui allait entacher la réputation d’une des maisons de plaisir les plus fameuses de Paris, la Perle Pourpre… Le photographe Blandin quitte la chambre où il a pris un cliché des ébats de Ferdinand de Lesseps avec Chimère, et il laisse Jack s’occuper de la jeune prostituée. Il a mis la plaque photographique dans un châssis à l’abri de la lumière, et tout contre son cœur. Il prend son matériel et descend l’escalier de service pour filer par la porte de derrière. Il passe par la cuisine où Oscar est en train de remonter une caisse de champagne, sous les ordres de Lou. Blandin arrive en bas de l’escalier et trébuche contre la trappe encore ouverte. Il casse quelques bouteilles dans sa chute, et perd la plaque sans s’en apercevoir. Il reprend ses affaires et s’enfuit par l’arrière-cour. Ce n’est qu’après avoir traversé une passerelle au-dessus de la Seine qu’il se rend compte de sa perte. Pendant ce temps, dans la maison close, le commissaire Leroux fait appliquer les consignes du préfet, Chimère est arrêtée et emmenée, accusée du meurtre de Salomé. Les autres filles et la patronne savent ce qui attend l’adolescente.

Saint-Lazare. Ce seul nom fait trembler toutes les filles de Paris. Un ancien couvent transformé en prison pour femmes. À la fois maison d’arrêt, de justice, et de correction pour jeunes filles, c’est aussi un hospice pour les syphilitiques et une maison hospitalière. On peut y être détenue par décision de justice, ou en rétention administrative. La Ménagerie, c’est la première section. Une centaine de cellules réservées aux jeunes détenues et aux condamnées. Avec des barreaux qui n’empêchent ni le froid ni les odeurs de circuler. Normalement, la section deux est plus un hôpital qu’une prison. Pourtant l’atmosphère n’y est guère respirable. Faute de place, dans la première section, Chimère est emmenée dans la seconde, dans la cellule d’Eugénie, une femme qui n’a plus toute sa tête. Cette dernière s’adresse à elle en lui disant qu’elle a perdu sa fille, qu’elles sont le mal, elles lui ont arraché sa fille, enlevée, ces sœurs sont des servantes de Satan. Elle continue : le Diable est ici, dans ces murs, mais Chimère ne doit pas avoir peur, maman Eugénie est là pour la protéger. En juin 1871, Jules Ferry a installé la préfecture de police dans la caserne de la Cité. Depuis les préfets apprécient d’avoir vue sur la Seine. Le préfet est en train de faire le point sur l’affaire de la Perle Pourpre, avec le commissaire Leroux. Pour le préfet, l’affaire est entendue : Chimère est coupable. Pour Leroux, cela n’est pas une évidence, il serait d’avis d’accréditer la thèse de la présence de deux autres hommes dont un photographe.

Le lecteur a hâte de retrouver Chimère, non pas pour découvrir quelles vont être ses souffrances, mais pour la voir avancer avec une détermination qui fait chaud au cœur. À nouveau les auteurs ne l’épargnent pas : entre l’emprisonnement à Saint-Lazare, les accusations mensongères, et le retour à la Perle Pourpre en tant que prostituée, toujours âgée de treize ans. Comme dans le tome précédent, tous les événements tournent autour d’elle, soit directement, soit leurs répercussions, soit par le biais de certains clients de la maison close. Elle apparaît dans dix-sept pages. Le récit reprend au moment de son arrestation : elle porte toujours sa tenue de prostituée, avec un châle qui lui permet d’avoir plus chaud et de couvrir son torse. Le lecteur note les teintes mornes et grises utilisées par Piero. Il est frappé par le teint cadavérique de la peau de l’adolescente : blanchâtre et maladive, ne se teintant de rose que très progressivement au cours de son séjour en cellule. Elle arbore une coiffure complexe, avec deux sortes de rouleau au sommet de part et d’autre de la tête, qu’elle parvient à conserver intact tout du long de son séjour en prison, et qui reste identique pour la soirée donnée en son honneur à son retour. Le lecteur lit la crainte et le dégout sur son visage lorsqu’elle est enfermée avec Eugénie. Il y lit sa soumission résignée face à Gisèle, la patronne. Il y découvre toute sa ressource quand elle reprend le dessus face à un adulte moins intelligent qu’il ne le pensait.

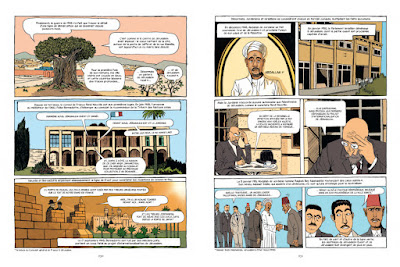

Le lecteur retrouve les caractéristiques visuelles présentent dès le premier tome : en particulier cette approche exagérée pour les personnages, des grosses lèvres, des visages pouvant être un peu déformés, des anatomies avec des membres un peu étirés, des torses un peu plus épais pour les hommes, des corps avec des rondeurs pour les femmes. Dans le fond, le lieu récurrent du récit, une maison close, évoque l’exploitation du corps de la femme, une forme d’emprisonnement pour les prostituées, un présent soumis aux pulsions des hommes, une absence d’avenir. La sexualité et la nudité restent présentes dans la narration, pas sous forme de titillation ou d’excitation, mais comme une réalité concrète. Alors que Chimère est emmenée dans un fourgon de police, Lou et Marguerite sont assises sur un canapé dans des robes magnifiques, laissant nue leur poitrine, avec la représentation des auréoles et des tétons, d’une manière assez sèche, un peu esquissée, sans érotisme, sans fausse pudeur. Lors des séquences suivantes dans la maison close, le lecteur peut voir les femmes apprêtées attendant le client dans un luxueux salon gigantesque, vêtues de dessous chics, ou de robes affriolantes, à nouveau une tenue de travail qui met en évidence le caractère professionnel de leur apparence, sans sentiment, ni affection, et certainement sans amour. La chair est triste, hélas, comme écrivait Stéphane Mallarmé (1842-1898) dans son poème Brise marine (1865). En page trente, Fernand, le videur, saisit les seins de Marguerite par derrière : il se fait sèchement rembarrer par la dame indiquant qu’elle n’est pas dans ses moyens, une scène mettant en lumière le désir de l’homme dans ce qu’il a de plus laid. En page quarante-six, le banquier Winston Burke, la cinquantaine, se retrouve dans une chambre avec Chimère dans des dessous évoquant une robe de mariée : un autre moment répugnant d’un vieil homme s’apprêtant à satisfaire ses besoins sur une adolescente. Seul moment donnant une autre image moins négative : Vincent van Gogh se jetant sur sa modèle Olympe totalement consentante, les deux complètement nus, et encore car elle fait observer ensuite qu’il est immature et incapable de subvenir aux besoins d’une famille.

Mais voilà, il est difficile de détester complètement un personnage. Blandin est lâche : il a abandonné les deux prostituées aux mains de Jack, il s’enfuit de la maison close, il n’ose pas y retourner, il fuit face à Jack (il est vrai qu’il n’a aucune chance), une certaine suffisance s’affiche sur son visage, mais il a conscience du danger qu’il court ce qui génère un sentiment de sympathie automatique chez le lecteur. Madame Gisèle exploite ses gagneuses, leur ment pour augmenter sa marge, n’éprouve aucune empathie pour Chimère qu’elle ne voit que comme une rebelle à mater, à faire rentrer dans le rang, en en faisant un exemple pour que les autres se rentrent bien dans le crâne qu’elle punira toute tentative de désobéissance. Elle arbore un air hautain et méprisant en toute circonstance vis-à-vis de ses employées, elle a une silhouette sèche dure… Et pourtant le lecteur comprend qu’elle ait pu devenir ainsi en découvrant le déroulement de sa liaison avec Vincent quand elle se faisait appeler Olympe. Même Eugénie inspire de la pitié malgré son apparence de souillon et son regard de folle : elle subit une répression affreuse de la part du personnel de Saint-Lazare, à commencer par les saignées. Il n’y a que Jack et Winston Burke pour lesquels le lecteur ne distingue aucune qualité humaine positive.

Comme dans les tomes précédents, le lecteur se rend compte qu’il tient la narration visuelle comme allant de soi : des dessins aux contours parfois irréguliers, une propension nette à mettre du mouvement dans le plus de cases possible, une mise en couleurs avec un fond naturaliste et des nuances plus vives, tout pour plaire à l’œil. Pourtant de temps à autre, il ralentit un moment pour apprécier la richesse d’une description, une suite de cases, une situation visuellement remarquable. Tout du long, l’artiste réalise une reconstitution historique par le biais de solides descriptions aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Dans le premier registre : le grand salon de la Perle Pourpre, sa cuisine, les couloirs déprimants de la prison pour femmes de Saint-Lazare, la chambre sous les combles de van Gogh, l’estaminet des Halles, le bureau du commissaire Leroux. Dans le second, le lecteur prend le temps d’admirer une vue de Notre Dame, un quai bas le long de la Seine, la cour de la Perle Pourpre, la préfecture de Police, l’arc de Triomphe, les toits de Paris, les grandes halles de monsieur Baltard, une course-poursuite au travers des Halles, une promenade dans le jardin du Luxembourg, une fuite éperdue à travers bois, la tour Eiffel qui monte lentement.

Les auteurs continuent leur récit en 1887, comme l’indique le titre. Ils font intervenir un autre personnage historique : le docteur Jean-Martin Charcot (1825-1893) qui visite les prisonnières de Saint-Lazare et qui étudie les manifestations d’hystérie en utilisant l’hypnotisme, et le lecteur obtient la confirmation de l’identité de Jack. L’intrigue générale progresse lentement, avec les tentatives de récupération du cliché compromettant pour Ferdinand de Lesseps (1805-1894). Le lecteur constate que les plans les mieux ourdis ne résistent pas aux aléas de la réalité, qu’il s’agisse des tentatives de récupération du cliché, ou de l’issue d’une course-poursuite. D’autres thèmes courent dans l’intrigue : la prééminence de la recherche de bénéfices sur le sort des êtres humains, la diversité des formes que prendre l’instinct de survie ou de préservation, l’esprit d’indépendance et les sacrifices qu’il engendre, la nécessité faisant loi pour ces femmes se prostituant.

Un savant mélange d’aventures, d’intrigues, de dessins vifs et alertes, de reconstitution historique bien fournie, de maltraitances et d’oppression. Les auteurs atteignent un équilibre remarquable entre divertissement et évocation de la vie d’une jeune adolescente prostituée dans une maison close, dans le contexte de l’année 1887. Chaque personnage existe comme le fruit de son milieu socio-culturel en fonction de son caractère, poursuivant sa propre chimère. L’héroïne fait preuve d’une grande capacité d’observation, d’apprentissage et de volonté. Un drame adulte.