Leur médiocre anonymat touche à sa fin. La chasse a déjà commencé.

Ce tome est le premier d’une trilogie. Sa parution initiale date de 2019. Il a été réalisé par Philippe Pelaez pour le scénario, et par Carlos Puerta pour les dessins et les couleurs. Il comprend cinquante-quatre pages de bandes dessinées.

Quelque part à Londres, dans une grande artère, la nuit. Les véhicules roulent sur la chaussée, leurs lumières allumées. Sous une plaque d’égout, un homme est en train de monter le long des barreaux encastrés dans le béton : il fuit. Celui qui le pourchasse est éminemment conscient de ce que pense sa proie. Il conseille à Clarence, la créature qui l’accompagne de laisser sa proie s’épuiser, de la laisser respirer l’odeur de la peur qui suinte par les pores de sa peau ruisselante. Car il sait. L’animal n’a pas conscience de sa propre mort. L’homme, lui, sait qu’il va mourir. Il tourne le dos à la créature, mais celle-ci l’imagine hagard. Il la fuit et elle le devine terrorisé. Car il sait. Il sait qu’il est maudit. Dans l’œil de la bête, il y a l’innocence. Mais le regard de l’homme devenu proie révèle cette vérité : Il est moribond. Si l’animal meurt, l’homme, lui, périt. Faut-il que les hommes s’ennuient ? Ils se divertissent pour éviter de penser au néant qui les attend. Ils s’adonnent à a guerre, aux jeux, ils s’adonnent aux femmes. Lui, il chasse. La perception du danger provoque la fuite, seul moyen de survivre à cette épreuve. Celle de la sélection naturelle. Ceux qui restent immobiles ou qui choisissent de combattre sont condamnés. Pour survivre, il faut fuir. Il aime cela. Il est Baal, il est Mithra, il est Seth. Il est la chasse, Il est la mort.

Dans les égouts, la créature a traqué le fuyard, et celui-ci est mort, un carreau d’arbalète ayant transpercé son crâne. Le comte Nicholas Zaroff regarde le cadavre de sa proie, la créature Clarence à ses côtés, le docteur Charles Moreau l’a rejoint, ainsi que deux hommes de main. À une question de Moreau, Zaroff le rassure : il a son appât. Leurs quatre tristes héros ne le savent pas encore, mais ils sont sur le point de goûter à la gloire. La première est aussi superficielle et paresseuse que son aïeule fut brillante et laborieuse. Ce n’est pas l’intelligence qui lui manque, mais elle a érigé la frivolité en vertu. La deuxième, malgré sa volonté et sa force de caractère, n’est qu’une jeune femme abîmée par des années d’errance et de perdition, des années qui l’ont marquée au fer rouge. Le troisième, lui, n’a que quelques vagues gènes en commun avec celui qui illustra son siècle et fut un fer-de-lance du progrès de l’humanité ; l’alcool a détruit ce qui lui restait de fierté. Quant au dernier, ce personnage vulgaire et immonde révulse son être tout entier. Il n’est que corruption et infamie alors que son ancêtre n’avait pas assez du globe pour étancher sa soif de connaissance. Ils n’ont pas conscience du grand destin que Zaroff leur réserve. Leur médiocre anonymat touche à sa fin. La chasse a déjà commencé.

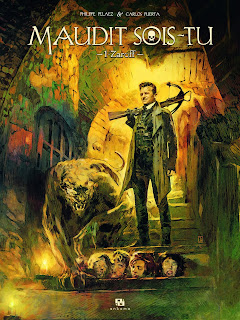

Une couverture macabre avec une créature, Clarence, assise sur un tas de squelettes humains. Une référence directe au film Les Chasses du comte Zaroff (1932, The Most Dangerous Game) réalisé par Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel, d’après une nouvelle de Richard Connell (1893-1949), The Most Dangerous Game (1924). S’il a la curiosité de regarder la quatrième de couverture, le lecteur découvre le titre des tomes deux et trois, avec l’annonce d’un autre personnage dont le descendant joue un rôle important dans celui-ci, le docteur Charles Moreau, une écrivaine ayant laissé une marque indélébile dans l’Histoire du roman et du fantastique. Il comprend également que les tomes se suivent à rebours de l’ordre chronologique : 2019 pour celui-ci, 1848 pour le deuxième et 1815 pour le dernier. Le lecteur ouvre l’ouvrage et il n’en croit pas ses yeux. Carlos Puerta se montre aussi photoréaliste que pour la trilogie Baron Rouge (2012-2015) écrite par Pierre Veys. L’impression faite par les dessins relève de la photographie : le réalisme des façades, des voitures, des enseignes lumineuses. Pour un peu, le lecteur croirait que l’artiste a pris des photographies et s’est contenté de les retoucher par infographie, en jouant par endroit avec un peu de floutage, et en ajustant les couleurs. L’effet est saisissant. Une fois l’action se déroulant dans les égouts, il devient évident que l’artiste ne s’y est pas rendu pour réaliser un reportage photographique, et pourtant la qualité du rendu ne diffère pas d’un iota des images en pleine rue. Il s’agit vraiment de sa technique de dessin, et de ses choix en termes de représentation.

Un parti pris graphique aussi saisissant installe une narration visuelle à la saveur particulière, entre impressions photographiques et peintures en couleur directe. En fonction de la scène, le lecteur éprouve une sensation de réel quand il se trouve dans un bar au comptoir avec Eleonore Dabney, dans les rues de Londres avec le très reconnaissable 30 St Mary Axe (dit le cornichon) en arrière-plan, à la sortie d’un théâtre, dans le zoo de Londres pour braconner le tigre, dans le salon très confortable d’Emily Robinson, à la sortie d’une école élémentaire, ou dans le salon puis la salle à manger luxueuse de la demeure de Nicholas Zaroff dans le Yorkshire. Il croit ensuite pouvoir toucher les pierres des ruines d’une église, jusqu’à sentir les aspérités de la pierre. Il se trouve encore plus épaté quand sur la page suivante, deux personnages en fuite voient des cerfs dans une clairière, avec un rendu entre la photographie et l’impressionnisme, confondant d’exactitude et de sensation de luminosité. À ce point hypnotisé par la qualité du rendu, le lecteur ne remarque pas dans un premier temps que l’artiste sait très bien régler le degré de précision photographique, entre le réalisme incroyable et le camaïeu en fond de case en fonction de ce que requiert la scène. Une expérience visuelle de lecture très singulière. De la même manière, l’artiste joue sur le degré de réalisme et de précision dans la représentation des personnages, préférant une forme d’imprécision pour leur insuffler plus de vie, plutôt que de les figer dans une photographie.

Captivé par les dessins de chaque case, le lecteur ne se concentre pas forcément autant sur l’histoire. Au vu du titre, il sait que le comte Zaroff, ou plutôt son descendant, va organiser une chasse à l’homme sous un prétexte plus ou moins plausible, et que le récit culminera dans une course-poursuite dont l’issue peut aussi bien favoriser la proie que le chasseur. D’ailleurs la première scène comprend une traque d’un homme dans les égouts. Du coup, il focalise plus son attention sur les phrases qui courent dans les cartouches : une exhortation à laisser la peur monter chez le fuyard pour que sa course n’en soit que plus désespérée et efficace, et qu’ainsi la chasse s’en trouve plus intéressante. Ce thème revient une seconde fois quand les quatre proies sélectionnées par Zaroff font le voyage pour se rendre dans sa propriété du Yorkshire. Zaroff évoque l’état de la bête : désespérée, alors qu’elle n’entend plus que le son du cor qui semble tout proche, le hurlement des chiens sur ses talons, le froissement des taillis qu’elle bouscule. Elle ne sait pas ce qu’est la mort. Elle ne sait même pas ce qu’est la vie. Mais elle connaît le danger. Tous ses sens tendent vers la survie, et elle se fie à la seule chose qui puisse la sauver. Au seul et dernier sens que partagent encore les hommes et les bêtes. L’instinct. Avec ces passages, le scénariste retranscrit bien la ferveur qui habite Nicholas Zaroff quand il pense au frisson de la chasse, aux sensations intenses qu’elle lui procure, à la jouissance de l’inéluctabilité de la chasse du fait de sa supériorité sur la proie, sur l’être humain ravalé à l’état de bête.

Le lecteur entame donc cette histoire avec la connaissance de savoir qu’elle consiste essentiellement à mettre en place les circonstances et les conditions de la chasse du comte Zaroff version 2019, et qu’il assistera à cette chasse. Il fait donc connaissance avec le descendant de Piotr Vassili Zaroff, cousin du tsar, et avec les quatre proies décrites par Zaroff en des termes peu flatteurs : Emily Robinson journaliste paresseuse et droguée, Eleonore Dabney fille facile et suicidaire, Josuah Cornford docteur alcoolique et violent, l’inspecteur Sisted policier vulgaire et ripou. Il découvre par la suite les raisons qui ont conduit Zaroff à les choisir comme proie. Il se rend compte que Zaroff a également fait appel à Charles Moreau, descendant d’un personnage de fiction issu d’un roman de Herbert George Wells (1866-1946). Le scénariste mêle habilement des personnages littéraires avec des figures historiques pour tisser une toile de causes et de conséquences, un exercice de style amusant qui révélera certainement plus de saveurs dans les deux tomes suivants.

S’il a déjà pu apprécier la qualité des images de Carlos Puerta ou la qualité de l’écriture de Philippe Pelaez (par exemple Automne en baie de Somme, 2022, avec Alexis Chabert), le lecteur est conquis par avance par la promesse d’une nouvelle chasse du comte Zaroff. Il n’est pas forcément assez préparé au choc visuel des cases, entre exactitude photographie donnant une consistance incroyable à chaque lieu, et glissement vers des touches impressionnistes pour des sensations plus tournées vers l’émotion. L’intrigue délivre bien une chasse à l’homme, plusieurs même, tout en développant le thème du sentiment de supériorité du chasseur qui ravale sa proie humaine à l’état de bête, sur fond de liens entre trois œuvres littéraires. Captivant.

Maudit sois-tu - On me l'avait recommandé, celui-là. On m'en avait dit beaucoup de bien. J'ai préféré résister à la tentation, car j'avais trop de lectures en cours. Je suis donc ravi de pouvoir le découvrir par ton regard.

RépondreSupprimerJ'ai tout de suite pensé qu'il y avait un lien entre Zaroff et Kraven le Chasseur.

Quelque part à Londres, dans une grande artère, la nuit. - Je me demande (toujours) dans quelle mesure la bande dessinée respecte le matériau d'origine. Je sais bien que les auteurs doivent procéder à des coupures, mais je m'interroge plus sur le fond.

En fait, je suis à côté, tu réponds à cette question plus tard.

Hâte de lire la suite de tes commentaires.

Il se rend compte que Zaroff a également fait appel à Charles Moreau, descendant d’un personnage de fiction issu d’un roman de Herbert George Wells (1866-1946) - J'avais bien vu l'autre référence plus haut, et c'est là que j'ai commencé à me dire que l'on ne parlait pas d'une adaptation directe.

Les bizarreries des informations glanées à droite et à gauche pour sélectionner des lectures qui m'attirent ont fait que je savais qu'il ne s'agissait pas d'une adaptation de Les chasses du comte Zaroff, avant de commencer ma lecture : je n'avais pas cet a priori.

SupprimerUn lien entre Zaroff et Kraven : maintenant que tu le dis, sûrement car le film d'Ernest B. Schoedsack et Irving Pichel est passé à la notoriété. En parallèle, je me dis que vu le nombre d'ennemis de Spider-Man basés sur le règne animal, il est été inéluctable qu'il finisse par apparaître un chasseur.

Zaroff + Moreau : je me rends compte que ce rapprochement m'est naturel depuis que j'ai lu La ligue des gentlemen extraordinaires, d'Alan Moore & Kevin O'Neill.

J'ai aussi et surtout lu quelque que part Lee et Romita connaissaient la nouvelle de Connell, et j'en ai déduis qu'ils s'en étaient inspirés pour créer Kraven.

SupprimerJ'ignorais qu'il connaissait cette nouvelle : il me semble que Stan Lee fut un grand lecteur dans sa jeunesse.

Supprimer