Quel écrivain, dès lors oserait, dans la bonne conscience, se faire prêcheur de vertu ?

Ce tome contient une histoire complète, de nature biographique. Son édition originale date de 2013 Il a été réalisé par José Lenzini (auteur des livres : Derniers jours de la vie d’Albert Camus, Camus et l’Algérie) pour le scénario, et par Laurent Gnoni pour les dessins et les couleurs. Il comprend cent-vingt-trois pages de bande dessinée. Il se termine avec une liste des vingt ouvrages d’Albert Camus sous forme d’un petit dessin dans une case carrée et du titre situé au-dessus, avec une liste en bonne et due forme et les dates dans la colonne de gauche.

Quand le narrateur a appris la nouvelle, il a ressenti la nécessité d’écrire. Il a hésité. De l’eau a coulé sous les ponts depuis l’école Aumerat, depuis leurs virées au jardin d’Essai et aux Sablettes, depuis les matchs de foot au Champ-Vert ! Il a froissé plusieurs feuilles de papier sans pouvoir aller plus loin que les quelques mots du début. Albert, Bébert, Moustique ? Ils étaient si proche… Comment l’appeler sans être inconvenant ? L’enfance est loin et Albert a eu le prix Nobel, c’est quand même autre chose qu’un prix d’honneur de fin d’année ! Tiens le prix Nobel… Il pourrait commencer par ça, pourquoi pas ? Les copains et lui étaient tellement fiers quand Camus l’a eu ! Alors, il a ressorti une vieille machine à écrire, mais pas aussi vieille que leurs souvenirs de gosses, et il se met à lui parler avec ses mots écrits au fil de la mémoire partagée. Des lignes que Camus ne lira pas… Le jour est le 10 décembre 1957. Sous les ors et les brocarts de l’Hôtel de ville de Stockholm. Le narrateur imagine Camus… un goût âcre dans la bouche. Des gestes ankylosés par un engourdissement diffus. Tête lourde et tempes folles. Le souffle encore plus court qu’à l’issue de la récré. Il doit être blême. Au bord de l’évanouissement. Le doute oppresse une fois encore l’écrivain. Toujours ce vieux complexe face à un monde qui n’est pas le sien. Des flashs crépitent tels des soleils terribles. Comme il l’a dit à quelques proches, ce prix Nobel de littérature devait revenir à André Malraux. Albert n’a que quarante-trois ans. C’est un peu jeune. Et puis… son œuvre n’en est qu’à ses débuts. Une musique de cour retentit. Les applaudissements fusent dans un bruit de plage tourmentée. Impossible de se jeter à l’eau. Pourtant, il doit s’en souvenir, aux Sablettes, on y allait même par fortes vagues on y allait !

La guerre fait rage en Algérie. En ce moment de gloire, les pensées d’Albert Camus vont sûrement vers sa mère, là-bas, toujours silencieuse, résignée et digne dans sa pauvreté. Albert Camus entame son discours devant l’assemblée du prix Nobel : En recevant la distinction dont votre libre Académie a bien voulu m’honorer, ma gratitude était d’autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme et, à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. Mais il ne m’a pas été possible d’apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement.

Pas facile de restituer toutes les dimensions d’un tel homme que Albert Camus (1913-1960) : philosophe, écrivain, journaliste militant en particulier pendant la seconde guerre mondiale, romancier, dramaturge et novelliste, s’étant engagé en faveur des indépendantistes algériens, et ayant également dénoncé la barbarie de l’arme atomique utilisée sur Hiroshima et sur Nagasaki (comme rappelé dans le présent ouvrage). Le scénariste propose un point de vue original : celui d’un ancien copain et camarade de classe de l’auteur. Ce dispositif permet aux auteurs d’utiliser des mises en page sortant de l’ordinaire. Régulièrement, le lecteur découvre un page de texte avec des illustrations, le narrateur écrivant ses souvenirs ou ses ressentis et ses attentes vis-à-vis de Camus. Une vingtaine de pages s’apparentent à du texte illustré, et quelques-unes encore à un récitatif courant au fil de cases de bande dessinée. La page intitulée Épilogue correspond à une page de texte sans illustration et elle introduit la dernière partie de huit pages, consacrée à la déclaration relative à la préférence accordée à sa mère avant la justice. En page cinq, le lecteur découvre un titre : Discours de Suède, première partie. Il y a encore quatre extraits dudit discours, qui ouvrent chacune un nouveau chapitre dans la vie de l’auteur. Le lecteur voit alors Albert Camus à la tribune devant l’assemblée convoquée par l’Académie suédoise, avec des phylactères contenant des extraits authentiques de son discours.

D’une certaine manière, Albert Camus devient celui passé à la postérité, un peu après la moitié de l’ouvrage. Le scénariste a déjà consacré quatre ouvrages à cet écrivain, et il en présente la vie, faisant des choix sur les moments de sa vie retenus, et en intégrant plusieurs des convictions de Camus. Le lecteur plonge donc dans une présentation à la structure sophistiquée, plus ambitieuse qu’une reconstitution historique chronologique des faits. L’auteur accorde la moitié de la bande dessinée, à l’enfance d’Albert pour montrer d’où il vient, à la fois son histoire familiale, le contexte sociopolitique du milieu dans lequel il a grandi. La partie biographique commence avec la mère âgée de l’auteur se replongeant dans ses souvenirs, le pendant se trouvant dans l’épilogue qui est consacré à la phrase de l’auteur sur la défense de sa mère avant la justice. L’écrivain engagé naît en 1913 dans la campagne algérienne. Le lecteur ne s’attend pas forcément au dénuement qu’il voit : pas de voiture à l’époque mais une charrette, pas d’hôpital mais un médecin-colonel qui arrive après l’accouchement. L’emploi modeste du père : caviste dans une grande propriété vinicole, ce qui consiste à surveiller les vendanges en cours, veiller à la bonne marche des opérations dans un contexte colonial, avec un fond de racisme. Un voyage en train jusqu’à Alger en troisième classe du fait des faibles revenus du père. Un séjour chez la grand-mère qui compte chaque centime. L’opposition de cette dernière à ce que son petit-enfant continue des études car il doit travailler dès que possible pour améliorer les revenus de la famille. Etc.

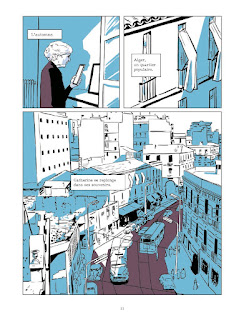

Le lecteur a peut-être relevé l’emploi d’une palette de couleurs assez particulière sur la couverture, avec ce fond jaune et cette ombre carmin. L’artiste compose ses cases avec un mixte de figures détourées par un trait de contour, et d’autres éléments représentés en couleur directe. En outre il met régulièrement en œuvre une palette de couleur avec des compositions expressionnistes, plutôt que naturalistes. Il en va ainsi pour la scène de déplacement sous la pluie et d’accouchement dans la cuisine : des aplats de deux tons de jaune, d’orange, de bleu foncé, développant une ambiance entre isolement dans la nuit et chaleur humaine de solidarité. Au fil des séquences, le lecteur ressent cette sensibilité apportée par les couleurs : la robe majoritairement en aplat noir solide de la grand-mère, les fonds de case rouge alors que l’enfant Albert ressent de plein fouet la colère sourde de sa grand-mère, le blanc éclatant alors que l’enfant court dans les rues d’Alger pour exprimer la force de la lumière du soleil, le marron terne lors du séjour à l’hôpital, la superbe alliance d’un rouge carmin pour un tapis avec les rats noirs formant une svastika sur le cercle blanc comme allégorie de La peste, etc.

L’artiste sait rendre l’apparence d’Albert Camus. Il représente des personnages à la morphologie normale, sans exagération anatomique, en simplifiant leur représentation, moins de traits, tout en conservant leur humanité et leur capacité à susciter l’empathie chez le lecteur. Ce dernier sent la séduction graphique opérer sur lui : un équilibre parfait entre ce qui est montré et délimité par des traits de contour et ce qui est suggéré par les couleurs, sous-entendu et laissé à l’imagination. Il remarque la coordination étroite entre scénariste et artiste pour des mises en page pensées et imaginées spécifiquement en fonction de la scène. Il voit des trouvailles visuelles très expressives : des pages sans bordure avec des images se fondant l’une dans l’autre pour exprimer une continuité (par exemple dans les différentes tâches professionnelles de Lucien Auguste Camus), des cases de la largeur de la page pour un effet panoramique mettant en valeur la beauté des paysages algériens, des personnages dessinés par-dessus les cases d’une page pour indiquer qu’ils passent de l’une à l’autre lors de leur trajet, trois cases de la hauteur de la page pour conférer la sensation d’étroitesse de l’appartement de la grand-mère, une case se déployant comme une bande médiane sur deux pages en vis-à-vis avec les personnages représentés dans différentes positions, un fac-similé de une d’un journal, un champignon atomique avec un monceau de crânes à son pied, le visage de Camus en noir sur fond blanc dans la partie gauche de la planche s’opposant à celui de Sartre en contraste inversé (traits de contour blancs sur fond noir) pour marquer l’opposition irréconciliable, etc.

Le lecteur sent bien que les auteurs brossent un portrait orienté d’Albert Camus. Du fait de la pagination, ils ont dû faire des choix : en particulier, ils ne s’appesantissent pas les rappels historiques, ils ne développent ni le contexte de la seconde guerre mondiale, ni celui de la guerre d’Algérie (1954-1962) dont il vaut mieux disposer d’une connaissance basique pour apprécier et comprendre la position de l’écrivain. De la même manière, ils évoquent les titres des ouvrages de l’écrivain, sans les présenter que ce soit leur intrigue, ou leur contenu philosophique. Là encore, une connaissance superficielle ajoute à la richesse de cette lecture. Ils ont choisi le point de vue familial et celui du contexte géographique, social et historique. Ils se tiennent à l’écart d’une narration de type Moments clés ayant défini à tout jamais la trajectoire de vie d’Albert Camus, se positionnant plutôt dans une optique montrant les conditions dans lesquelles se sont opérées son enfance et sa trajectoire de vie jusqu’à l’âge adulte, le lecteur étant libre d’en déduire comment se sont forgées ses convictions morales, et comment il a été conduit à s’engager dans certaines causes.

Impossible de présenter Albert Camus de façon complète dans un ouvrage de moins de cent-cinquante pages. Aussi, il apparaît que les auteurs ont choisi sciemment un point de vue, celui d’un ancien camarade de classe de l’écrivain, pour évoquer des composantes précises de la vie de l’auteur. La narration visuelle s’avère très agréable, avec des émotions portées par des compositions de couleurs, et une mise à profit de solutions visuelles variées. Le lecteur découvre la singularité du parcours de vie d’Albert Camus, en tant qu’homme de son temps, avec des origines qui lui sont propres, l’amenant à mieux comprendre ses choix d’auteur. Enrichissant.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire