Chandelle morte n’enflamme pas fagot.

Ce tome est le premier d’une tétralogie, indépendante de toute autre, formant une histoire complète. Sa première édition date de 1999. Il a été réalisé par Jean Dufaux pour le scénario, par Philippe Adamov pour les dessins et la mise en couleurs. Il comporte quarante-six pages de bande dessinée. Cette série a fait l’objet d’une intégrale en 2009, avec un épilogue supplémentaire de quatorze pages. Adamov est également le dessinateur des séries Le Vent des dieux (1991, cinq tomes) et Les eaux de Mortelune (1986-2000, dix tomes), deux séries écrites avec Patrick Cothias, ainsi que deux tomes de la série Dakota (2012, 2016) avec Dufaux.

Dans un palais opulent, richement meublé, des chats se promènent dans une chambre, dans l’enfilade de laquelle se trouve un immense salon avec une petite table dressée avec une corbeilles de fruits, des bougies. Ailleurs dans une place forte, les soldats de Stepan Rajine, la tribu des Zaparogues se sont déchaînés : les corps nus des habitants ont été suspendus au milieu des cloches. Le chef ordonne à son armée de se retirer et de retourner vers leur forteresse d’Okaba. Dans le même temps, la narratrice indique qu’elle va raconter une histoire chargée de poisons, une histoire qui parle de sa maîtresse au corps nu, au cœur froid. Elle s’interroge : Échappe-t-on au raffinement, au désordre dans ce palais ? Échappe-t-on à la mort ? Les couloirs sont si longs, les chambres si vastes, les tables si chargées. C’est son histoire aussi. De rouge colorée, comme ses ongles ou le souvenir qu’elle a de sa première nuit ici. Elle n’était qu’une enfant. On l’a couchée sur un lit, près d’un long corps qui bougeait à peine. Elle a entendu pleurer, elle a entendu gémir… Mais par où commencer ? Ah oui… La forteresse d’Okaba, la cité aux milles cloches. C’est un bon début… Mille cloches, mille murmures, mille plaintes… Au moment où Stepan Rajine donne le signal de départ à ses troupes… Ils s’élancent, les fiers guerriers de Stepan. Leur marche est bénie par le sang des innocents comme à chaque fois que Stepan emmène ses hommes hors de la forteresse. Poussière et sang, ce sont bien les attributs de ces sauvages. Stepan Rajine, dit le Baron, de la forteresse d’Okaba, elle sait où il se rend.

Dans un train qui circule sur une longue voie ferrée traversant une steppe enneigée, un dénommé Nicolas Pancock papote avec son vis-à-vis qui lui explique qu’on raconte que l’impératrice a refusé la porte de sa chambre à un homme, le pauvre a compris que son terme était échu. Chandelle morte n’enflamme pas fagot. Il explique que comme les amants répudiés, il s’est pendu à la corde de Saint-Vladimir. Son interlocuteur fait une drôle de tête, car il s’appelle Vladimir, il espère que ce n’est pas un mauvais présage. Le voyageur reprend : ça ne sera un mauvais présage que si Vladimir rencontre l’impératrice rouge. Les contrôleurs arrivent pour vérifier les billets. Vladimir s’est levé pour se rendre vers l’avant du train, car celui-ci vient de passer le virage Tchoubaik. Il sort une carte magnétique de sa poche et ouvre une porte réservée au personnel. Il abat froidement les deux contrôleurs. Il sort une deuxième clé de sa poche pour ouvrir le coffre-fort. Il entend un murmure étouffé derrière lui. Il sort son arme de sa poche et ouvre la caisse d’où émane le bruit.

Les deux auteurs ont déjà une quinzaine d’années d’expérience professionnelle quand ils entament cette série. Dans sa préface de l’intégrale, le scénariste indique qu’il s’est inspiré des cosaques d’un conte d’Alexandre Pouchkine (1799-1837). Le nom de l’impératrice et de son époux donne une indication claire de sa source d’inspiration : Catherine pour Catherine la grande (1729-1796) et son époux Pierre pour l’empereur Pierre III Fiodorovitch (1728-1762). Parlant de son histoire, il écrit : Lorsque des cosaques tout droit sortis d’un conte de Pouchkine galopent derrière un train qui transporte des ogives nucléaires, les repères de sécurité sautent ou sont pour le moins malmenés. Le lecteur comprend que le récit mélange les caractéristiques d’un empire de type russe de la fin du dix-huitième siècle, avec une forme d’anticipation, ou de déroulement alternatif de l’Histoire, sous-entendant vraisemblablement une catastrophe planétaire, peut-être de type guerre mondiale, ayant renvoyé la civilisation quelques siècles en arrière, avec des vestiges technologiques dangereux traînant de ci de là. Cette éventualité est confortée par l’usage d’un blastomètre, dispositif technologique de défense, utilisé par un agent spécial plus tard dans le récit.

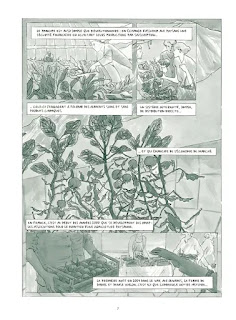

Le lecteur se laisse prendre au jeu dès la première page, avec des cases fourmillant de détails détourés par un trait d’une délicatesse élégante, et une riche mise en couleurs bien maitrisée. La densité des images transforme un album à la pagination limitée (quarante-six pages) en un véritable roman foisonnant d’inventivité, de lieux surprenants, de personnages hauts en couleurs, grâce à cet investissement rare. Dès la première case qui est de la largeur de la page, le lecteur prend le temps de savourer la décoration de la pièce : le lit à baldaquin, la décoration en corniche, les étoffes et les capes laissées sur le dos des fauteuils, la forme de ces derniers, les deux grands crucifix accrochés au mur, le lustre et ses cristaux, et il jette un coup d’œil sur la pièce qui se trouve au fond de l’autre côté de la porte. Dans la deuxième case, il observe les tentures, les tapis, les compositions florales, les objets sur la petite table ronde au premier plan. Il est un peu pris au dépourvu par la troisième case, toujours de la largeur de la page : une vue de dessus avec une perspective penchée, des cloches en premier plan, et il comprend progressivement qu’il voit des individus pendus à partir des poutres soutenant les cloches, et en contrebas, des soldats réunis autour d’un feu, d’autres marchant en laissant des traces de pas dans la neige. La quatrième et dernière case se présente sous la forme d’un gros plan du cavalier Stepan Rajine, pointant son épée en avant, avec une étoffe recouvrant ses épaules et couvrant sa tête, la bordure en fourrure d’un chapeau, un chaud manteau avec des revers au poignet, des gants.

Dans la deuxième planche, le texte dans une cellule évoque que la marche de l’armée est bénie par le sang des innocents, et la case correspondante montre le cadavre nu d’hommes et de femmes, suspendu aux cloches, indiquant ainsi d’où vient le sang évoqué. En planche dix, le texte parle des oriflammes plantées comme une griffe et le dessin montre lesdits oriflammes, ainsi que d’autres cadavres, certains décapités et comment les têtes décollées sont exposées. Le lecteur apprécie le degré de complémentarité entre texte et dessins, et la quantité d’informations contenues dans ces derniers, tout ce qu’ils racontent. L’artiste peut prendre les mêmes libertés que le scénariste et marier des éléments de décor russes avec des éléments anachroniques ou étrangers à cette culture. Le lecteur se sent en immersion réelle dans chaque lieu, avec pas assez d’yeux pour tout regarder : les piliers décorés d’icônes dans les couloirs empruntés par Adja pour se rendre à la chambre de l’impératrice, les superbes enluminures décoratives sur les arcs du plafond de ladite chambre, les portraits de la dynastie ornant les murs de la salle des repas, le faste des images pieuses dans la salle du trône avec une hauteur de plafond correspondant à trois étages, une vue du dessus de cette même salle à couper le souffle, une mission d’infiltration à haut risque dans les grandes catacombes avec une statue monumentale et un char à demi immergé, le pavillon privé de l’impératrice dans lequel elle reçoit son nouvel amant, un chalet en bois avec un âtre immense, et une couche rendue accueillante par des peaux de bête. Les scènes en extérieur s’avèrent tout aussi riche, que ce soit le train progressant dans de vastes étendues enneigées, une vue générale des remparts protégeant Petersborgh, une rue bordée de maisons avec un petit pont passant au-dessus d’un canal, la route enneigée menant au chalet particulier de l’impératrice, les troupes de Stepan Rajine arrivant au pied des murailles de Petersborgh.

L’artiste est bien servi par le scénariste qui imagine des scènes de violence, des scènes d’action, des scènes de cour, mêlant raffinement et décadence, prestance et cruauté, intrigues de palais et espionnage, stratégies à long terme et rites mystiques. L’intrigue fonctionne sur la dynamique d’une lutte de pouvoir, des machinations entre l’empereur Pierre dont ses conseillers se demandent s’il a encore toute sa tête et ses alliés s’il est en mesure de tenir ses promesses, et celles de l’impératrice rouge dont la légitimité est remise en question par ce rite sacré du sang, qui semble particulièrement bien informée et planifiant sa stratégie sur le long terme. L’auteur en fait une femme de pouvoir, et une amante insatiable, particulièrement exigeante envers ses étalons, ne pardonnant pas leur faiblesse physique, une vraie conquérante, aussi intransigeante et dominatrice qu’un équivalent masculin. Le lecteur se rend compte qu’il a hâte de découvrir la suite.

Un premier tome baroque et généreux, à la fois dans ses dessins exquis, évoquant parfois l’inventivité de Moebius, et par certains aspects l’esprit de ligne claire, une intrigue exubérante et politiquement incorrecte, mêlant empire russe et anticipation ou histoire parallèle ou alternative. Le lecteur se retrouve vite fasciné par ces personnages hors norme que sont l’impératrice rouge et l’empereur, ainsi que leurs proches, totalement pris au jeu des intrigues et des luttes de pouvoir.