La société ne porte-t-elle au moins une part de responsabilité ?

Ce tome contient une histoire complète et indépendante de toute autre, s’appuyant sur une série de crimes réels. Son édition originale date de 2010. Il a été réalisé par Peer Meter pour le scénario, Barbara Yelin pour les dessins, et Paul Derouet pour la traduction à partir de l’allemand. Il comprend cent-quatre-vingt-dix pages de bande dessinée, en noir & blanc avec des nuances de gris. Il se termine avec une postface de quatre pages présentant les faits historiques, puis les rôles de Friedrich Leopold Voget (avocat de la meurtrière), le docteur Franz Friedrich Droste (sénateur et président du tribunal criminel), et le pasteur Heinrich Wilhelm Rotermund (pasteur et confesseur de la criminelle emprisonnée), puis le devenir des actes du procès, et une présentation de la pierre du crachat à Brême.

Un train à vapeur progresse à bonne allure sur ses rails. Dans un des compartiments, une mère explique à sa fille : Sa dernière œuvre devait en fait s’intituler Le soc, pour bien montrer qu’il s’agit dans ce livre d’un retournement de la morale dominante. Et il continue d’y travailler, bien qu’il soit presque aveugle et ne dispose de personne pour le soigner. Lou répond qu’elle est très impatiente de lui être présentée à Rome. La mère continue : elles découvriront bien assez tôt son fameux professeur Nietzsche. En outre, Rome attendra car elles doivent d’abord régler d’importantes questions éditoriales à Hambourg. Sa famille s’extasie sur le fait que Hoffman & Campe publie les mémoires de sa mère. Lorsqu’elle pense à Heinrich Heine que sa mère a côtoyé presque chaque jour durant ses dernières années parisiennes et à…

Lou est interrompue par le contrôleur qui vient de pénétrer dans leur wagon pour annoncer qu’ils n’atteindront pas Hambourg à l’heure dite. Il faudra plutôt compter avec un gros retard, car leur train doit être détourné par Brême : un accident a coupé la voie vers Hambourg. Un transport militaire a explosé ce matin. Quinze personnes y auraient laissé la vie, et dix-neuf souffriraient d’atroces blessures à l’hôpital de Hambourg. Lou remarque que sa mère est soudain très pâle et elle le lui fait observer. Une femme s’emporte contre le contrôleur car l’annonce lui a causé du désagrément ; il lui présente ses excuses. Lou suggère à sa mère qu’elle aille consulter un médecin lorsqu’elles seront à Hambourg. Sa mère explique que de même que l’arôme d’une madeleine trempée dans le thé peut soudain faire renaître toute une enfance, l’idée du contact imminent avec Brême a ranimé un monde profondément enfoui en elle. Il lui faut d’abord faire le tri. À son propre étonnement, ressurgissent devant elle des événements anciens, aussi frais que s’ils s’étaient produits voici deux mois, et non un demi-siècle. Elle explique qu’elle était à peine plus âgée que sa fille aujourd’hui, lorsque deux journées à Brême menacèrent l’espace d’un instant de bouleverser le cours de son existence. À la demande de sa fille, elle raconte toute l’histoire : c’était en avril de l’année 1831. Il n’y avait pas encore de trains permettant un voyage confortable, tout était pénible.

Une couverture très austère. Un texte de quatrième de couverture qui indique que ce drame historique est basé sur une histoire vraie, celle de Gesche Margarethe Gottfried (1785-1831), surnommée L’ange de Brême. Le lecteur relève trois références littéraires et philosophiques dans le chapitre d’introduction à bord du train : Friedrich Nietzsche (1844-1900), Heinrich Heine (1797-1856) et la madeleine de Marcel Proust (1871-1922), évoquée dans Du côté de chez Swann (1913). Il constate au cours de sa lecture que le personnage principal, la journaliste chargée de réaliser un reportage sur la ville de Brême, n’est jamais nommée. Toutefois, la référence à Nietzsche, associée au prénom Lou qui se rend à Rome pour le rencontrer évoque Lou Andreas-Salomé (1861-1937) qui fut emmenée en Italie par sa mère Louise Wilm (1823-1913) pour des raisons de santé. Toutefois la narratrice est supposée avoir une vingtaine d’années au moment de l’exécution de la meurtrière en 1831, ce qui ne correspond pas avec sa date de naissance, ni avec le fait qu’elle aurait passé plusieurs années avec Heine. Cette dame est également l’amie de Bettina von Arnim (1785-1859) une femme de lettres et une nouvelliste romantique allemande. Au cours de la lecture, peu importe qu’il s’agisse bien de Louise Wilm ou pas, car cela n’a pas d’incidence sur le déroulement du récit. En revanche, les autres références historiques permettent de comprendre l’état d’esprit de l’autrice au cours de ses découvertes, ainsi que son jugement de valeur.

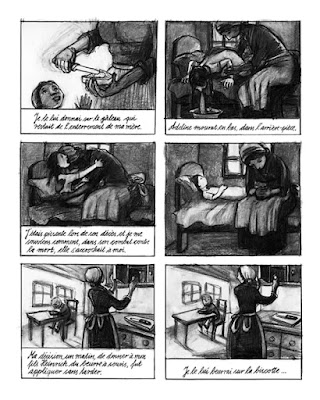

L’illustration de couverture envoûte littéralement le lecteur : ce regard si intense et indéchiffrable, la masse noire et compacte du buste, la coiffe qui cache les cheveux. Il est prêt à juger cette femme sur son apparence. Il entame sa lecture : une illustration en pleine page, la locomotive qui avance dans une sorte de brouillard ou dans le froid, un véritable tableau impressionniste. La séquence introductive dans le train présente des dessins avec des traits de contour parfois un peu lâche, un usage appuyé des zones de gris pour apporter de la consistance à chaque forme détourée, un niveau de détails fluctuant, pour un registre oscillant entre réalisme descriptif et ressenti. Il se retrouve avec une impression partagée : d’un côté des dessins à l’ambiance prenante, de l’autre des représentations parfois un peu naïves car trop simplifiées en particulier pour les représentations de voirie. Oui, mais quand même… Quand même, la vue du port de Brême en page seize présente clairement la disposition des maisons le long du quai, la forme du quai, les bateaux, une petite activité sur les quais, les escaliers d’accès, c’est-à-dire une description consistante et cohérente de ce lieu. Ainsi à plusieurs reprises, le lecteur prend le temps de lire un dessin correspondant à une prise de vue complexe et détaillée : le déploiement de la passerelle pour permettre aux passagers de débarquer, l’ombre agréable sous les arcades, les façades des bâtiments autour de la grand-place, un tonneau roulé sur les pavés, une perspective de la chambre louée par Louise évoquant celle du tableau La Chambre de Van Gogh à Arles (1888), une toiture en tuiles, les poutres apparentes dans la salle d’une auberge, la magnifique promenade pour sortir de la ville, les colonnades du bâtiment abritant la prison, les caves attenantes à l’auberge, la scène de foule à l’occasion de l’exécution publique.

D’ailleurs cette séquence d’exécution capitale met en lumière la qualité particulière de la narration visuelle. Très vite le choix des nuances de gris fait sens : l’écrivaine s’enfonce dans un monde assez sombre qu’elle ne soupçonnait pas, prenant tout d’abord conscience de la monstruosité du comportement meurtrier de la Gottfried, puis s’interrogeant sur ce qui a pu la conduire à empoisonner autant de personnes, dont beaucoup de sa famille la plus proche (jusqu’à ses propres enfants), s’inquiétant que ces affres trouvent un écho dans ses propres sensations de mal-être. De ce fait, l’attention du lecteur se détourne d’un mode représentatif réaliste, pour mieux apprécier le mode émotionnel. Il voit comment les cases font ressentir des sentiments et émotions complexes : le désarroi profond de Louise en apprenant que le train va stationner à Brême, la réserve prudente à chaque fois qu’elle s’adresse à un homme attestant d’une forme de bienséance sociale voulant que chaque femme se montre accommodante avec les hommes qui s’adressent à elle, le comportement très inapproprié du pasteur qui semble compenser une forme de manque de confiance vis-à-vis des femmes en se montrant agressif, l’étonnement sans borne de Louise quand on lui reproche son comportement qui était pour elle une réaction normale, l’attitude très officielle jusqu’à en être théâtrale du président du tribunal quand il prononce sa sentence sur l’échafaud. Et puis, l’attention du lecteur est parfois attirée par la longueur d’une séquence (par exemple l’exécution) ou par ce qui semblent être un décalage dans ce que montrent les images (par exemple ce charretier qui fouette son cheval avec libéralité) et le texte.

Le titre de l’ouvrage promet de découvrir l’histoire de ces crimes d’une tueuse en série, ainsi que peut-être le procès afférent. Le lecteur se rend compte que le récit est entièrement raconté du point de vue de l’écrivaine qui vient réaliser un reportage sur la ville, et qui se trouve confrontée à plusieurs personnes qui souhaitent lui parler de l’exécution imminente et des crimes. Il découvre donc ces meurtres et l’empoisonneuse par personnes interposées, à l’exception d’extraits de compte-rendu d’interrogatoire qui rapportent la parole de Gesch Gottfried. Par ce mode indirect, les crimes sont bien racontés, ainsi que les interrogations des différents interlocuteurs sur la personnalité de l’empoisonneuse, sur ses motivations réelles, avec des points de vue contradictoires sur ces dernières, en fonction de la personne qui raconte. L’écrivaine sert donc de candide découvrant progressivement l’affaire, et de personnage dans lequel le lecteur peut se projeter, lui aussi étant un étranger dans cette ville inconnue.

Au fil des pages, Louise en apprend plus sur les crimes, sur les victimes, sur le mode opératoire, sur ce qui les rend inacceptables dans cette société, cet endroit du monde, à cette époque. Dès le début, le lecteur constate la stature sociale très relative de l’écrivain : elle voyage seule, les aléas de voyage lui ayant conféré une véritable autonomie, tout étant soumise à l’autorité plus ou moins explicite des hommes, parfois simplement d’un point de vue économique d’autre fois social, un vrai patriarcat sous-jacent. Elle finit par se faire la remarque : Il est triste qu’ici aussi, une femme ne soit considérée que comme l’animal de compagnie d’un homme ! Elle constate que certains de ses interlocuteurs ont une idée bien arrêtée sur les motivations de l’empoisonneuse, pour répondre à la question : Quel motif peut-il bien conduire une femme à tuer ou à tourmenter autant de gens avec du poison ? Ainsi celui qui estime que : Une femme devrait rembourser la dette de la vie non par l’action mais par la souffrance, par les douleurs de l’enfantement et la soumission à l’homme, pour qui elle doit être une compagne patiente et agréable. L’avocat estime que : Le juge ne peut être remplacé par le médecin, et il regrette d’avoir dû plaider l’irresponsabilité, contre ses convictions morales.

Or l’écrivaine sent que : Il était de retour ce vague à l’âme qui la prenait parfois. Elle ne se connaissait pas elle-même et elle voulait écrire sur les autres. Mais comment l’être humain peut-il se connaître ? Il n’est qu’une chose sombre et cachée. Tout naturellement elle ressent une forme d’empathie pour la femme Gesche Gottfried, sans pour autant cautionner ses meurtres, ce qui l’amène à s’interroger : La société ne porte-t-elle au moins une part de responsabilité ? Elle constate que plus les habitants l’entraînent dans leur affaire criminelle, plus l’échec d’une société devient évident. Ils ne pouvaient, en aucun cas, ne fusse qu’évoquer l’idée qu’ils avaient devant eux une femme dont l’âme et l’esprit étaient malades. C’eut été avouer que durant des années ils étaient restés indifférents aux pulsions meurtrières d’une femme malade. Ils n’avaient plus d’autre choix que voir en Gesche Gottfried une femme tuant froidement et par pur égoïsme, qui avait su, toutes ces années, tromper froidement son entourage. Et tout ce qui risquait d’abimer cette image était aussitôt étouffé dans l’œuf. Elle se souvient également d’une réflexion de Novalis (1772-1801) : il était convaincu d’un lien profond et mystérieux entre luxure, religion et cruauté. Elle conclut : Il semble à la lumière de tout ceci, qu’une autre présentation des faits soit possible. Que cette Gesche Gottfried n’est rien d’autre qu’un exemple, poussé jusqu’à la plus complète absurdité, d’une société agressive, sans scrupules, et atteinte dans son âme et son esprit. Le lecteur rapproche cette réflexion de la maltraitance du cheval par le commerçant, comme une métaphore. Et elle se demande si elle avait des points communs avec une femme qui s’était comportée de manière aussi extrême à l’égard de ses contemporains ? Se sentait-elle, elle aussi, dans ce monde dominé par les hommes, comme broyée par de gigantesques meules ? Et tandis que l’écrivaine essayait de supporter cette impuissance par l’écriture, Gottfried avait-elle sombré dans la folie ?

Quel regard intense sur cette couverture ! Le récit d’une empoisonneuse à Brême ayant ainsi tué plus d’une quinzaine de personnes, au travers d’une enquête menée par une journaliste au début du dix-neuvième siècle. Une narration visuelle très grise jouant sur les sensations de malaise de la narratrice. Au fur et à mesure, un vrai polar qui sonde les mécanismes sous-jacents d’une société oppressive. Accablant.