Parfois, c’est la fausse note qui fait tout.

Ce tome contient une histoire complète, indépendante de toute autre. Son édition originale date de 2009. Il a été réalisé par Arnaud Le Gouëfflec pour le scénario, et par Olivier Balez pour les dessins et les couleurs. Il comprend soixante-dix pages de bande dessinée.

Épître 1 - Il s’appelle Martin. Il joue du piano. Et puis il fume. Tout le temps… Il sait bien qu’il faudrait pas. Le tabac, c’est mauvais pour les artères. Monsieur Frognard le lui a bien assez dit. Le piano et le tabac, ça va bien ensemble. Des fois, il se concentre sur la fumée. Il la regarde faire son petit manège… C’est joli les volutes. Et il laisse ses doigts faire ce qu’ils ont à faire. Pianiste à strip-tease, c’est pas bien compliqué. Faut pas louper l’entrée. Faut avoir le sens du rebondissement. Le clou final. Posé sur le piano, y’a son saint Christophe. C’est le saint qui guide les voyageurs et qui leur fait traverser les fleuves. Chacun ses reliques. Lui, c’est saint Christophe. Et Thelonious Monk. Ça c’est de la musique. Il a tous ses disques. Cette manière de jouer sans y penser. Et ces petites fausses notes qu’il met partout pour décorer. Martin aurait bien aimé jouer du jazz. Mais entre le tabac et la musique, Il n’a jamais su choisir. Il ne fait pas ça pour reluquer les filles. Y en a qui ne comprennent pas ça. Il n’est pas là pour se rincer l‘œil. Ce n’est pas qu’il ne soit pas sensible à l’esthétique. Mais il doit être blasé, faut croire. On s’habitue à tout… Sauf à Jeanne. Comment pourrait-on s’habituer à Jeanne ? Quand elle apparaît, il en oublierait presque de pianoter… Il laisse la cendre prendre des proportions. Jeanne, elle perturberait même Thelonious Monk. Ce n’est pas la nudité, c’est dans le regard. Elle a quelque chose qui brille à travers la fumée. Pendant son numéro, les gens oublient de boire et de plaisanter grassement. Ils se taisent. Ça tient de l’hypnose. Sans son petit piano pour broder, on serait plongés d’un coup dans un silence de cathédrale.

Monsieur Frognard, il a monté tout son petit business, à la seule sueur de son front, en faisant danser et pianoter les autres. C’est une sorte de chef d’orchestre sans baguette, quoi. Avare de tout, il n’est généreux qu’avec lui-même : il aime les jolies femmes et les galurins. Il trouve qu’il a une tête à chapeaux. Il les collectionne. Il aime aussi les belles bagnoles. Il roule en DS. Il trafique aussi avec des gens pas très clairs. Martin n’est pas aveugle. Les frères Bonheur approvisionnent Frognard en chapeaux. Sur leur carte de visite, c’est marqué maîtres chapeliers. C’est bien pratique les cartes de visite. Sur celle de Frognard, c’est marqué : limonadier. Les frères Bonheur, ils avaient diversifié leurs activités, comme on dit. Dans les boîtes qu’ils se refilent en douce, y avait autre chose que des chapeaux. Frognard, il leur est bien redevable. Et y a toutes sortes de gens qui sont redevables à Frognard. Dans le commerce, tout le monde trouve son compte. Martin, sur les détails, il n’est pas très regardant. Du moment qu’on le paye et qu’il peut fumer au piano.

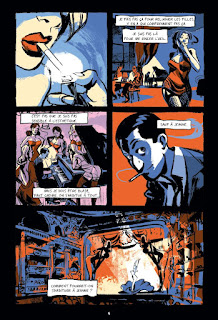

Un pianiste ayant accepté sa condition, une effeuilleuse irrésistible, un patron de boîte qui assure la libre circulation de l’argent sale : tout est réuni pour un polar qui se termine mal. Le lecteur retrouve les conventions propres à ce genre : un personnage principal un peu paumé ayant accepté sa position sociale peu glorieuse et son addiction au tabac qui obère d’autant son espérance de vie, une femme fatale qui rêve de liberté et d’un avenir meilleur, un patron qui exploite ses employés et qui trempe dans des affaires louches, l’étrange sensation d’être déconnecté du monde normal. Le lecteur prend conscience que le récit comprend essentiellement des scènes nocturnes ou se déroulant à la lumière artificielle de la boîte de strip-tease, ce qui renfonce encore cette impression de déconnexion. Le dessinateur utilise régulièrement des gouttières (les espaces entre les cases) de couleur noir pour rappeler l’ambiance nocturne. Ses traits de contours apparaissent un peu épais, un peu lâches, avec une forme de simplification par rapport à une représentation plus photographique. Il emploie une palette de couleurs plutôt sombre, avec des bleu-gris, des jaunes délavés. Le fil directeur de l’intrigue repose sur une fuite : Jeanne parvient à le convaincre de l’emmener loin de la boîte Les Naïades, en volant la DS du patron. Bien sûr, ils découvrent que le coffre contient quelque chose de très compromettant, et ils savent que monsieur Frognard se lancera à leur poursuite dès qu’il découvrira le vol de son véhicule.

Une couverture pleine de mystère : une sorte de statuette de saint avec son auréole, un bébé sur l’épaule, un bâton de pèlerin, et une clope au bec, en bas à gauche, ce qui répond à une silhouette féminine dénudée dans le coin opposé en haut à droite, masquée par les volutes de fumée. Le thème visuel des volutes fumées revient régulièrement dans le récit, sous forme d’arabesques formant une trame, similaire à celle présente sur la couverture, parfois un simple trait ondulant qui s’élève de l’extrémité incandescente de la cigarette, et lors d’un rêve les volutes finissent par former des silhouettes humaines. Tout du long, cela agit comme un rappel du pronostic du médecin qui a déclaré à Martin qu’il partira de là, en désignant des poumons sur une affiche au mur. D’une certaine manière, ces arabesques fines et fragiles s’opposent aux contours plus épais pour les courbes du corps de Jeanne et de ses collègues. Les dessins de Balez évoquent ceux de Darwyn Cooke (1962-2016) dans ses adaptations des romans de la série Parker de Donald Westlake (1933-2008, sous le pseudonyme de Richard Stark), même si les deux projets ont vu le jour la même année. Le second se montre plus radical dans sa simplification des contours. Le premier utilise des ombres portées appuyées, des exagérations dans les expressions de visage, des traits pas toujours jointifs, pour une sensation de spontanéité. Cela génère une forme de distanciation vis-à-vis des personnages qui deviennent des archétypes, ce qui les rend, dans le même temps, plus humains.

Le lecteur s’immerge dès la première planche dans cet environnement : le bleu foncé de la nuit, la boîte Les Naïades à côté d’une bretelle d’autoroute sur ouvrage d’art, le parking mal éclairé, la pénombre à l’intérieur, avec les lumières vives sur les filles en train de danser, le rouge cramoisi sur et autour de Jeanne pour exprimer l’effet qu’elle a sur les hommes, puis plus loin pour la violence, le rose lorsque Martin ressent l’effet provoqué par les paroles de Jeanne sur lui, une mise en couleurs très expressive. Dans les pages vingt-quatre et vingt-cinq, l’artiste change de registre graphique pour raconter la légende de saint Christophe traversant un fleuve avec Jésus sur ses épaules : des dessins plus enfantins, des couleurs plus vives pour montrer qu’il s’agit d’un conte, et peut-être aussi pour transcrire l’état d’esprit de Martin acceptant cette histoire comme un enfant. En page trente-deux, un barman raconte la tragique histoire de Jayne Mansfield (1933-1967) : les dessins prennent alors l’apparence de vitraux, pour évoquer une légende. D’ailleurs, si la curiosité le prend, le lecteur découvre qu’elle n’est pas morte par décapitation. La narration visuelle porte à elle seule toute l’ambiance du récit, entre monde à part déconnecté de la société normale, et vision personnelle de Martin sur sa façon de considérer le monde.

L’intrigue s’avère linéaire, et la fuite du couple démarre avant la page vingt. Tout du long, le lecteur bénéficie du monologue intérieur de Martin : un individu calme étant dans l’acception, et non dans la résignation, de sa condition de pianiste de boite à strip-tease, qui ne sera jamais un musicien de jazz, qui est trop insignifiant pour être remarqué par les jolies femmes qui dansent, et aussi qui est devenu insensible à leurs numéros (ce qui n’est pas le cas des clients, certains avec les yeux proches de sortir de leurs orbites). Le personnage principal évoque son admiration pour Thelonious Monk (1917-1982), sa manière de jouer sans y penser, et ces petites fausses notes qu’il met partout pour décorer. Un barman voyant danser Jeanne, évoque Jayne Mansfield (1933-1967) et la légende de sa mort, décapitée par une plaque de verre tombée du camion d’un vitrier dont le véhicule les précédait. Martin a posé sur son piano une statuette de saint Christophe, le saint patron des voyageurs, dont il raconte la légende. L’attitude de Martin décontenance le lecteur : son acceptation que le tabac le tuera, car il sait que c’est mauvais pour les artères.

Le personnage de Martin occupe le rôle principal. C’est un employé sérieux et discret, à qui il suffit d’être payé régulièrement, et de pouvoir jouer du piano en fumant. Il voue une réelle admiration à Monk, en particulier pour ses petites dissonances, pour décorer. Pour autant, il accepte immédiatement de voler la voiture du patron, à la demande de Jeanne, la plus belle des filles de l’établissement Les Naïades. Lorsqu’ils découvrent de l’argent dans le coffre, il sait immédiatement comment ça va tourner : les truands vont se lancer à leur poursuite, et l’argent ça se paye. Ce n’est pas gratuit, ça pèse dans les poches, ça attire des tas d’ennuis. Il sait qu’ils doivent s’en débarrasser s’ils ne veulent pas y laisser leur peau… ce qui ne peut correspondre aux envies ou aux projets de Jeanne. Il accepte donc de tout quitter, de tout plaquer. Sans être doté d’un sens stratégique ou tactique particulier, il a aussi conscience qu’il ne doit pas lire quoi que ce soit dans ce qui lui arrive ; il dit : Les signes on peut les lire dans tous les sens. Ces remarques personnelles éparses finissent par s’amalgamer dans le constat final : Comme les petites dissonances dans les disques de Thelonious Monk, parfois, c’est la fausse note qui fait tout.

Un polar bien poisseux, des dessins bien noirs, une femme fatale, des truands qui ne se laisseront pas soulager d’un bon paquet de fric par un pianiste insignifiant et une danseuse comme il y a en a tant. Le lecteur apprécie tout de suite la narration visuelle enténébrée, les individus archétypaux induisant une légère distanciation, et par là-même une réelle personnalité graphique. Toutefois ce n’est pas le genre de polar violent (Martin enlève même les balles du chargeur du pistolet qu’il a récupéré), sa saveur se trouve dans les petites dissonances, les pas de côté, la compréhension qu’a Martin de comment les choses fonctionne. Touchant.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire