Que le mal épouse le bien, jusqu’à se confondre…

Ce tome est le troisième d’une tétralogie qui constitue le troisième cycle de la série de La complainte des landes perdues, les autres cycles étant parus après celui-ci. Il fait suite à Complainte des landes perdues Sioban tome 2 - Blackmore (1994). Son édition originale date de 1996. Il a été réalisé par Jean Dufaux pour le scénario, Grzegorz Rosiński pour les dessins et Graza (Grażyna Fołtyn-Kasprzak) pour les couleurs. Il comprend cinquante-deux planches de bande dessinée. Pour mémoire, la parution du cycle I Les sorcières (dessiné par Béatrice Tillier) a débuté en 2015, celle du cycle II Les chevaliers du Pardon (dessiné par Philippe Delaby) en 2004, et celle du cycle IV Les Sudenne (dessiné par Paul Teng) en 2021.

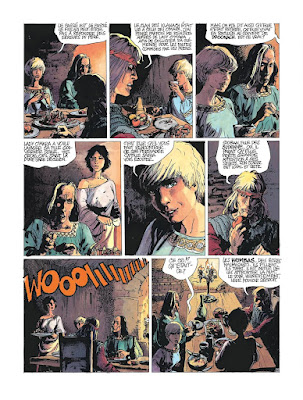

Dans un château réduit à sa plus simple expression, une simple tour sur un minuscule îlot relié à la terre par un pont de pierre, Merry est en train de préparer une volaille alors que Kyle of Klanach est assis au coin du feu de cheminée. Ils évoquent le fait que les wombas ont recommencé leurs massacres. Le maître des lieux décide qu’ils se mettront en chasse le lendemain, et que cette fois les créatures ne lui échapperont pas. Un coup frappé retentit sur la lourde porte en bois, surprenant les deux habitants. Ce sont leurs premiers visiteurs depuis bien longtemps. Merry va ouvrir aux voyageurs, et Kyle accepte de leur offrir l’hospitalité. Bientôt ils sont tous les trois assis à table, pendant que Merry les sert. Seamus et sa jeune maîtresse ont expliqué qu’ils viennent de la cour, et il s’étonne que Kyle n’y soit jamais allé. Le jeune homme explique que sa famille a été bannie, car son père n’a pas voulu rejoindre le Loup Blanc lors de la grande bataille de Nyr Lynch. Ils sont restés en dehors des combats, son père est mort dans cette tour en lâche. Il conclut qu’il ne reste à présent au dernier des Klanach qu’à pourrir sur place, au même endroit.

L’invitée répond que le passé est le passé, aussi le fils n’a peut-être pas à répondre des erreurs du père. Kyle reprend la parole : Le clan des Klanach était lié à celui des O’Mara. Il a pensé parfois à se rendre auprès de Lady O’Mara afin de solliciter sa clémence pour les fautes commises par les siens. Mais on lui a dit qu’elle s’était retirée, qu’elle vivait en recluse au couvent de Droonach. Il se demande si c’est vrai. Seamus explique que Lady O’Mara a voulu laisser sa fille gouverner seule, il pense qu’il s’agit d’une sage décision. L’invitée ajoute que c’est elle qu’il doit rencontrer, elle est persuadée que Lady O’Mara saura l’écouter. Il réfléchit : Sioban, fille des Sudenne, oui, il paraît qu’elle prête grande attention à ses sujets, son cœur est loyal et juste. Soudain un bruit retentit à l’extérieur : un énorme cri lugubre. Kyle explique : Les wombas, des êtres malfaisants, ils pillent, ils tuent, il est inutile de les affronter la nuit, le jour heureusement leur pouvoir décroit. Il continue : Les wombas opèrent au plus profond de la forêt, leur apparence, elle se fond avec ce qui les entoure, la nature, les arbres, l’eau des rivières. Leur âme est comme une racine qui se tord sous terre. La dernière fois, il les a traqués deux jours durant. Jusqu’à ce qu’il reçoive ce coup en plein visage qui lui a fait perdre un œil.

Après les événements décisifs du premier diptyque, le lecteur s’interroge sur la direction que va prendre le second : il découvre que Sioban a commencé à régner. Tout débute doucement et étrangement : une visite en toute discrétion à un vassal d’une famille bannie. Les auteurs rappellent vite au lecteur qu’il s’agit d’une forme de conte : Sioban séjourne chez son hôte, sans que celui-ci ne pense un seul instant à lui demander son nom. Bien évidemment l’artificialité de cette circonstance peu plausible sert à installer une séquence ultérieure au cours de laquelle le chevalier va découvrir la véritable identité de son invitée passée. Cette première séquence frappe également le lecteur par la mise en scène d’une société fonctionnant sur le principe du féodalisme, Sioban et sa mère appartenant à la classe privilégie des nobles, et d’autres à la classe du peuple, c’est-à-dire la majorité de la population, même s’il s’agit majoritairement de soldats et de serviteurs, sans mention des paysans. Il s’en fait la remarque avec ce château des Klanach qui ne semble habité que par le seigneur Kyle, et sa servante Merry. Les Gerfaut, mère et fils, ressortent encore plus comme des privilégiés, du fait de leur rôle de méchants. Côté peuple, le lecteur retrouve maître Lam et ses marmitons, des soldats et des maîtres d’armes.

Il n’est donc pas question de remettre en cause l’ordre établi. La dimension fantastique reste également dans le cadre établi par le premier diptyque : l’existence des bestioles à la fourrure bleue, de race Ouki (dont Zog, le familier de Sioban), d’autres créatures maléfiques (les wombas) aux capacités de transformation étranges qui semblent appartenir au règne animal, deux nouvelles manifestations des morts pouvant interagir de manière très limitée avec le monde des vivants, et une nouvelle manifestation de l’oiseau de ténèbres. Les auteurs se montrent discrètement facétieux en planche trente-deux : dans le jardin d’un couvent, Lady O’Mara et sa fille s’arrêtent devant une grande croix en pierre avec un Christ crucifié, et la mère indique qu’elle a beaucoup souffert comme lui sur sa croix, en désignant Jésus. Sa fille lui demande si elle croit en ce nouveau dieu. Lady O’Mara répond qu’elle croit en la paix qu’il lui a apporté, que les anciens dieux sont restés muets devant son désespoir, et qu’un jour ce dieu restera seul devant les hommes, les autres auront disparu, ils ne seront plus que légendes et contes. Ce à quoi Sioban répond que ce sont ces contes et ces légendes qui ont fait l’Eruin Dulea.

Comme dans les premiers tomes, le lecteur peut constater que le scénariste a écrit une histoire pour mettre en valeur les forces graphiques du dessinateur. Il suffit de la première case de la première planche pour qu’il s’immerge dans ce monde : elle occupe toute la largeur de la page et un tiers de sa hauteur. La coloriste a réalisé un magnifique travail pour rendre compte d’une pluie dense trempant tout, par une ambiance nocturne. Le lecteur aperçoit la tour solitaire et ressent l’humidité jusque dans sa chair, il devine à demi un paysage côtier grâce à ces ombres chinoises que l’artiste a parsemées de fins traits de texture pour la pierre et le feuillage. Ainsi le plaisir visuel fait frétiller l’œil du lecteur régulièrement : la lumière irrégulière des flammes de l’âtre dans la grande salle, les branches noueuses aux formes torturées dans lesquelles se cachent un womba, les trois planches dans lesquelles un navire s’approche des falaises de la côtes et la population de mouettes très dense qui se montrent soudain agressives (digne des Oiseaux d’Hitchcock), les riches tentures dans la salle d’apparat du château des Gerfaut, l’horreur de découvrir un ouki cuisiné au miel en soulevant la cloche d’un plat, le superbe cloitre du couvent de Droonach avec ses pierres humides et sa belle pelouse à l’herbe grasse, le champ du tournoi transformé en pataugeoire de boue sous la violence de la tempête, les magnifiques étendues herbues autour du château des Sudenne, etc.

Dans cette ambiance de contes et légendes, le lecteur se régale de l’apparence de certains personnages. Dans ce registre, la palme revient aux Gerfaut. Il commence par faire connaissance avec le fils alors qu’il débarque sur les côtes de Scarfa : une minuscule plage rocheuse, au pied de falaises verticales, avec cette colonie de mouettes. Il découvre un individu tout de noir vêtu, avec une chevelure folle et noir ténébreux, un regard entre poète maudit et personne vivant plus dans sa tête que dans la réalité, ou encore de noblesse dégénérée. Quelques planches plus loin, il fait connaissance avec Dame Gerfaut dans son château : une longue robe noire bien sûr, avec un haut col évasé et une coiffe tout aussi noire ornée de perles dorées, une version gothique de la Reine-sorcière du long métrage d'animation Blanche-Neige et les Sept Nains (1937). Seamus semble avoir maigri, une mèche blanche étant apparue dans sa chevelure, et son visage s’étant creusé de rides profondes. Les préoccupations semblent s’inscrire sur les visages, ainsi que les émotions et les états d’esprit, les personnages portant ainsi les marques des épreuves subies ou en cours.

Comme dans le premier diptyque, l’intrigue progresse rapidement, dans une direction bien balisée : il est temps pour Sioban d’accepter un prétendant et de se marier. Bien sûr, elle doit choisir entre un jeune noble mis à l’écart, et un autre moins beau et tout habillé de noir, aux intentions néfastes, et présenté comme assouvissant des goûts dépravés (c’est sa propre mère qui le dit). Le mal s’attaque au bien, et ce dernier part avec un handicap : le destin a tendance à s’acharner sur les gentils. Respectant les conventions du genre, les prétendants vont s’affronter dans un tournoi, pour pouvoir gagner le voile de la princesse. La dichotomie basique du premier diptyque est à nouveau à l’œuvre, avec cette même opposition : le mal est au cœur de l’amour, ou l’amour est au cœur du mal. Toutefois, un autre thème continue à prendre de l’ampleur : une forme incestueuse et perverse de relations entre deux familles, dont celle des Sudenne. Le lecteur voit bien la manière dont le scénariste entremêle ces individus dans des liens familiaux malsains. Emprise ? Répétition des schémas familiaux ? Déterminisme sans échappatoire ? Destin plus fort que les sentiments et les émotions ? La dernière page lui glace le sang : Haine et amour sont comme pelures d’oignon qui se détachent mal l’une de l’autre. Il se souvient de la sentence de Dame Gerfaut : Que le mal épouse le bien, jusqu’à se confondre ! Ainsi les auteurs jouent sur le principe établi de dichotomie entre le bien et le mal, en montrant que le premier envahi par le second, la perversion inéluctable de la pureté du bien, exposant la perméabilité entre bien et mal au profit du second, faisant passer le conte dans le registre adulte.

Deuxième phase de l’avènement de Sioban pour régner sur l’Eruin Dulea, dans un récit tracé à l’avance. La narration visuelle de Rosinski s’exprime dans toute sa plénitude, que ce soit pour les paysages et les environnements inoubliables, rehaussés par la mise en couleurs, ou les personnages inquiétants et ténébreux. Sous des dehors classiques, le scénario s’enfonce un peu plus dans des relations perverties, gommant la frontière entre le bien et le mal, les méchants avilissant inexorablement les gentils, ces derniers manquant de force pour maintenir enfouie et refoulée leur part d’ombre. Révélateur.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire