Chicagoland

Ce tome comprend une histoire complète indépendante de tout autre. Il s'agit d'une adaptation d'un roman de Roger Jon Ellory paru dans un format particulier en 2012 : 3 nouvelles disponibles sous format dématérialisé, puis réunies sous le titre de 3 jours à Chicagoland (1. La sœur ; 2. Le flic ; 3. Le tueur). La présente adaptation en bande dessinée a été réalisée par Fabrice Colin (scénario) et Sasha Goerg (dessins, encrage, couleurs), initialement parue en 2015.

Chapitre 1 - c est en train de se préparer avant de sortir : toilette, rouge à lèvre, petit déjeuner, première cigarette de la journée. Elle se rend au centre de détention où elle arrive en avance pour l'exécution de Lewis Woodroffe, le meurtrier de sa sœur Carole Shaw (1927-1956). Après avoir accompli les démarches d'identification, elle s'assoie et attend. Elle est abordée par le père Henry, l'aumônier de la prison qui lui propose des paroles réconfortantes. Elle assiste à l'arrivée des autres et se souvient de sa relation avec sa sœur. Elle se remémore ce qu'elle a appris des faits au travers des audiences du procès. Elle s'interroge sur ce que sa sœur pouvait représenter pour son meurtrier avant les faits.

Chaptire 2 - Il y a plus de 20 ans, Robert Maguire se rendait régulièrement au cinéma de quartier, surtout pour avoir le plaisir de voir la caissière. Un jour Evie a fini par lui adresser la parole et ils ont fini par fonder une famille. En 1956 (le présent du récit), un soir, l'inspecteur Roger Maguire est appelé par Bob son adjoint pour se rendre séance tenante sur le lieu d'un crime. Il quitte le repas familial et se rend dans l'appartement où se trouve le corps de Carol Shaw. Après avoir observé la scène, il participe aux questionnements de quelques autres habitants de l'immeuble, puis il retrace les sorties de la victime. Chapitre 3 - Lewis Woodroffe évoque sa vie à commencer par son père Ray Woodroffe, individu violent maltraitant femme et enfant, sa mère femme battue et parfois étrange, et son frère Eugène.

R.J. Ellory est un auteur né en 1965, à la vie personnelle étonnante, dont les romans ont commencé à être publiés au début des années 2000. À la lecture, il n'est pas discernable qu'il s'agit d'une adaptation de roman. Fabrice Colin et Sacha Goerg ont su éviter les écueils classiques de ce type de transposition en laissant les images raconter la majeure partie du récit, et en évitant de recopier des pavés de texte. Le lecteur peut donc apprécier cette bande dessinée, en la détachant de l'œuvre originale. Il constate vite que les auteurs ont respecté la structure originale en 3 chapitres, chacun consacré au point de vue de 3 personnages différents relatifs au même événement, à savoir le meurtre de Carol Shaw. Cette structure traduit une volonté de rendre compte qu'un événement est perçu, vécu et interprété de manière différente par chaque personne qui en ressent les conséquences dans sa vie, de manière directe. Le lecteur sait donc par avance que l'auteur (ainsi que les adaptateurs) a conscience de la pluralité des points de vue, et adopte une approche postmoderne dans laquelle il n'y a pas de vérité absolue.

Par le biais du premier chapitre, les auteurs exposent les faits. Le lecteur prend connaissance des actions du meurtrier par le biais de ses dépositions devant le juge, ou plutôt du souvenir qu'en a Maryanne Shaw. Ses souvenirs comprennent donc une charge émotionnelle et affective puisqu'ils correspondent à ceux de sa sœur. Le lecteur constate rapidement que Maryanne ne les enjolive pas. Son ressenti est celui d'une femme adulte, consciente de sa forme de jalousie vis-à-vis de sa sœur plus jeune, de l'affection qu'elle lui portait, mais aussi d'une forme douce de réprobation sur son mode de vie. La narration de ce chapitre dégage une impression étrange car elle porte le biais affectif de Maryanne, mais aussi la narration visuelle montre les faits comme si le lecteur assistait au rendez-vous entre Carol Shaw et sa victime.

De prime abord, les dessins donnent l'impression d'avoir été exécutés un peu rapidement, comme si le dessinateur n'avait pas pris la peine de les finaliser, de les peaufiner. Lorsque Maryanne Shaw applique son rouge à lèvre, le dessus des lèvres et vaguement détouré, par un trait de contour non fermé. Lorsqu'elle se prépare les œufs au plat, les étagères en arrière-plan sont vaguement esquissées d'un trait fin non assuré. Les personnages ont souvent des yeux tout ronds, soit dont les pupilles sont réduites à un simple point noir, soit dont le blanc des yeux a une forme ronde. Le jeu des acteurs semble un peu figé par endroits, un peu outré à d'autres. Les décors sont souvent représentés à gros traits, avec uniquement les éléments majeurs et structurants, sans aucune velléité de précision descriptive. Néanmoins le lecteur constate qu'il ne s'ennuie pas à regarder les images parce qu'elles semblent représenter les éléments essentiels de la réalité au travers du prisme réducteur de l'état d'esprit des personnages.

Sasha Goerg habille ses dessins encrés, avec des couleurs qui semblent avoir été appliquées à l'aquarelle. Ce mode de colorisation confère des nuances immédiates à chaque surface, en fonction des disparités de dilution. Les formes assez simples gagnent ainsi en substance. L'artiste utilise majoritairement les couleurs de manière naturaliste, pour donner une idée de la teinte de chaque élément représenté. Il s'en sert également de manière souvent discrète pour rendre compte de la teinte majeure d'une scène, en fonction du moment de la journée, et s'il s'agit d'un éclairage naturel ou artificiel. Ce parti pris graphique aboutit à des dessins qui sont lus très rapidement par l'œil, sans paraître superficiels ou vides d'information.

Le lecteur apprécie également le travail d'adaptation dès la première page. Il constate que Fabrice Colin a conservé une narration avec accès au flux de pensée de chaque personnage principal du chapitre concerné (Maryanne, puis Robert, puis Lewis), sans abuser de ce dispositif narratif, ni en volume de phrase, ni en nombre d'utilisation. Du coup, les dessins portent le gros de la narration. Durant les scènes de dialogue, l'artiste resserre les plans au niveau du buste ou de la tête, mais en alternant les angles de vue, et en montrant que les postures des interlocuteurs changent au fur et à mesure. Il prend soin de continuer à donner une idée de l'environnement dans lequel se déroule la conversation, et bien souvent, il montre aussi les gestes que font les personnages. Il adapte ses cadrages de manière à focaliser l'attention du lecteur sur ce que disent les personnages, sur l'existence d'une vie intérieure qui ne s'exprime que partiellement par le biais des mots, tout en incluant assez d'éléments visuels pour éviter la monotonie d'une suite de têtes en train de parler.

En découvrant chaque nouvelle scène, le lecteur voit les gestes machinaux et les gestes du quotidien. Cela donne une réelle proximité avec les personnages, allant parfois jusqu'à l'intimité. Il regarde Maryanne en train d'ajuster son chapeau avant de sortir, Carol Shaw renversant son café pour provoquer un début de conversation avec le monsieur à ses côtés, l'inspecteur Robert Maguire allumer machinalement sa clope, les habitants de l'immeuble de Carol Shaw répondre aux inspecteurs en exprimant leur personnalité, Lewis Woodroffe encore enfant anticiper les coups portés par son père sans disposer de mécanisme de compréhension, etc. Sasha Goerg a l'art et la manière de faire vivre les personnages, de les décrire se comportant avec naturel, et d'induire que chaque acte est relié à une vie intérieure insondable, mais déterminante dans le comportement des personnages.

Par le biais des dessins, le lecteur éprouve donc l'impression d'observer des individus débarrassés des signaux parasites habituels, pour ne laisser que ce qui importe au regard du récit. Ayant conscience de la construction de l'histoire en 3 chapitres avec le point d'un personnage différent à la fois, il se doute qu'il ne doit pas prendre pour argent comptant la première ou la deuxième version, et que peut-être la vérité, ou au moins des éléments complémentaires apparaîtront dans le dernier chapitre. Du coup, il prend connaissance des faits avec un esprit critique, et il s'attache plus au ressenti de Maryanne Shaw. Il comprend que dans sa phase de deuil, elle en est au stade de la colère. L'étude de caractère gagne en consistance avec les souvenirs que Mayanne garde de sa sœur, et qui sous-entendent une forme de jalousie latente. Le deuxième chapitre semble beaucoup plus anodin car il propose au lecteur de suivre l'enquête de l'inspecteur Robert Maguire, de façon très pragmatique. Il n'y a pas de découverte fracassante, d'intuition fulgurante, encore moins de course-poursuite. Il s'agit d'un travail qui exige de la patience et de la rigueur, et la force de surmonter les déconvenues et les absences de résultats. Roger Maguire est confronté à l'absurdité de son métier : l'enquête avance indépendamment des efforts qu'il déploie, le meurtrier est un individu banal, la mort de Carol Shaw reste arbitraire, sans raison que ça soit tombé sur elle plutôt que sur une autre. Le lecteur regarde le chapitre se terminer sur une impasse existentielle, et la dernière phrase du chapitre apparaît comme une révélation (ou une confirmation) de l'angoisse existentielle qui mine Robert Maguire. Il s'agit là encore d'une belle étude de caractère. Le dernier chapitre apporte les réponses attendues, ainsi que d'autres constats sur l'absurdité de l'existence, sur les phénomènes arbitraires qui président à une vie.

Fabrice Colin & Sasha Goerg adaptent le roman de RJ Ellory vraisemblablement avec une certaine justesse, au vu du résultat très cohérent et plein de sensibilité. Le lecteur plonge dans un vrai polar, à la fois témoin d'une époque en filigrane, à la fois sondant l'âme humaine et les aléas de l'existence. Les 3 points de vue construisent une description de l'interaction entre la vie de 5 individus, profitant de dessins épurés conservant l'essentiel, avec le pouvoir extraordinaire d'indiquer l'existence de processus mental complexe, sans pour autant l'expliciter. Même sans la pirouette finale, le lecteur se retrouve confronté de plein fouet à l'absence de sens de la vie, au hasard arbitraire, à des trajectoires de vie d'individus se heurtant à l'impossibilité de maîtriser les circonstances de sa vie, à l'absence de justice immanente, à la déconnexion entre le ressenti intérieure et le comportement, à l'incommunicabilité.

lundi 30 avril 2018

dimanche 29 avril 2018

Les aventures de Scott Leblanc, Tome 4 : Échec au roi des Belges

Quels négligents, laisser un si beau plancher dans cet état.

Ce tome fait suite à Terreur sur Saigon qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu avant. Il est initialement paru en 2016, avec un scénario de Philippe Geluck & Devig, des dessins et un encrage de Devig (Christophe de Viguerie), avec une mise en couleurs de Camille Paganotto.

Au Sud de Bruxelles, à la lisière de la forêt de Soignes et du bois de la Cambre, se tient une réunion clandestine dans une maison. Un individu indique à l'assistance que le moment est venu de lancer l'opération Reconquista, le lendemain, pour renverser le pouvoir en place. Le lendemain, Scott Leblanc discute avec le journaliste Vincent Vandeneuvel, journaliste à l'agence Belga, sur sa future interview avec le roi Baudouin. Le jour même, Scott Leblanc visite une animalerie à Bruxelles. Il y est assommé par derrière et enlevé. Le lendemain, sans nouvelle de son fils, madame Leblanc (sa mère) vient trouver le professeur Dimitri Moleskine chez lui, dans sa maison en banlieue de Paris.

Dimitri Moleskine se laisse convaincre d'accompagner madame Leblanc à Bruxelles pour retrouver son fils qui ne lui donne plus signe de vie. Ils prennent le train pour se rendre en Belgique, et madame Leblanc s'endort attablée au wagon-bar, en face de Moleskine, après avoir consommé un peu trop de vin. Arrivés à Bruxelles, ils descendent au même hôtel que Scott. Ce dernier reprend connaissance dans une pièce qu'il ne connaît pas, face à ses geôliers. L'un d'eux (monsieur Van Blam) lui explique qu'ils ont l'intention d'utiliser son accréditation et ses papiers d'identité pour approcher le roi Baudouin et le remplacer par Henri, un homme à eux qui est son sosie. Après cette explication, il est placé, toujours ligoté, dans le coffre d'une voiture et emmené dans une maison éloignée de Bruxelles. De leur côté, Dimitri Moleskine et madame Leblanc s'apprêtent à se rendre à l'animalerie.

Depuis le premier tome, le lecteur a bien compris que les auteurs souhaitent avant tout rendre hommage aux classiques de la bande dessinée franco-belge que sont les albums de Tintin et dans une moindre mesure ceux de Blake & Mortimer. En découvrant cette quatrième aventure de Scott Leblanc et Dimitri Moleskine, il se dit que la participation du roi des belges semble comme un clin d'œil à Le sceptre d'Ottokar, les références géopolitiques en moins et sans la disparition du fameux sceptre. Arrivé à la page 18, il observe également que les auteurs effectuent un hommage appuyé aux tics narratifs d'Edgar Félix Pierre Jacobs. En particulier, il ne peut interpréter cette page, que comme une taquinerie respectueuse. Elle comprend 9 cases, chacune comportant un encadré de texte en en-tête, décrivant très exactement ce que montre le dessin de la case. Cette page pousse à son paroxysme cette forme de répétition narrative entre texte et dessin, même s'il est possible de trouver de ci de là d'autres occurrences, dans quelques pages. Pour le coup, le lecteur appréciera ou non cette utilisation d'une technique narrative lourde et redondante abandonnée depuis.

Tout au long de l'album, le lecteur peut également repérer les clins d'œil visuels à Edgar P. Jacobs et à Hergé. Il se régale donc avec l'investissement du dessinateur dans les décors, à commencer par les différents lieux urbains ou non : les façades des immeubles de Bruxelles, la maison en lointaine banlieue du professeur Dimitri avec sa belle terrasse et ses buissons bien taillés, le parvis de la Gare du Nord à Paris, le grand escalier du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, la Porte de Hal (vestige de la seconde enceinte médiévale de de Bruxelles), l'avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles, ou encore la maison isolée à la lisière de la forêt de Soignes et du bois de la Cambre. Il remarque les petits traits ondulés qui marquent la délimitation entre les briques, typiques d'E.P. Jacobs. La scène finale se déroule dans un laboratoire souterrain, également très évocateur de décors semblables dans les albums de Blake et Mortimer.

En commençant une nouvelle aventure de Scott Leblanc, le lecteur sait bien qu'elle respectera le principe que tout est bien qui finit bien, et que les personnages principaux ne risquent pas grand-chose, si ce n'est d'attraper des mauvais coups bien vite oubliés car ne laissant pas de séquelles. Le plaisir de la lecture ne réside donc pas dans le suspense, mais dans les rebondissements de l'intrigue. Philippe Geluck s'amuse avec cette histoire d'enlèvement du roi Baudouin qui est bien vite retrouvé et qui va se faire passer pour son usurpateur. Cela crée une mise en abîme amusante, car il craint d'être démasqué, alors qu'Henri (celui qui joue son rôle) éprouve une grande confiance dans sa capacité à donner le change. Le scénariste a conçu une intrigue bien ficelée, en s'appuyant sur un mouvement nationaliste ayant réellement existé, et sur l'avantage acquis par une mission d'espionnage au sein du siège de l'Otan à Évère. Il appartient alors aux héros de mener l'enquête, de prendre des risques, et de se montrer les plus malins, le recours à la violence restant une solution de dernier recours, utilisée très rarement (à 2 ou 3 reprises).

Le lecteur prend donc plaisir à se projeter dans ces environnements minutieusement décrits, auprès de personnages pas si manichéens. Il y a bel et bien une dimension touristique à découvrir une demi-douzaine d'endroits dans Bruxelles et ses environs, avec des descriptions à l'authenticité assurée par le travail de recherche du dessinateur. Devig respecte les caractéristiques graphiques de la ligne claire, avec des visages de personnage simplifiés, mais expressifs, et des traits de contours uniformes. Il a conservé l'utilisation d'un trait un peu plus épais pour les contours des personnages afin qu'ils ressortent mieux par rapports aux arrière-plans, de manière très discrète. Il veille à donner des tenues vestimentaires différenciées à chaque personnage, en cohérence avec celles de l'époque, ce qui fait qu'elles s'avèrent très formelles. Les personnages interagissent avec les décors dans chaque case, se déplaçant ou se positionnant en cohérence avec la géométrie du lieu, les meubles, les accessoires, ou les obstacles. Le lecteur n'éprouve jamais l'impression de voir des acteurs évoluer sur une scène de théâtre vide.

Philippe Geluck et Devig mettent en scène les éléments récurrents du récit. Le lecteur découvre un nouvel animal familier pour Scott Leblanc, une souris qu'il appelle Biscotte, et il sait d'avance qu'elle connaîtra un sort funeste et grotesque. Comme dans les précédents albums, ce gag récurrent apparaît poussif, une cruauté émoussée, manquant de potentiel comique. Les personnages récurrents sont bien présents, y compris la mère de Scott Leblanc (dont le prénom n'est pas révélé) et même Vincent Vadeneuvel, journaliste à l'agence Belga. Le scénariste continue de s'amuser aux dépends de Scott Leblanc, toujours aussi benêt. Il a conservé sa passion pour les animaux apprivoisés en tout genre, et c'est d'ailleurs ce qui permet à ses ravisseurs de l'appâter. Il n'a aucune prédisposition pour la violence ou l'action, ce qui fait qu'il n'arrive pas à assommer un des ravisseurs. Après avoir été délivré, le professeur Moleskine l'embarque dans la mission pour sauver le roi, au travers de plusieurs péripéties, et Leblanc geint de s'être foulé la cheville, alors que les autres continuent à avancer vaillamment. Le lecteur peut éprouver de la compassion pour ce jeune homme entraîné dans des aventures à son corps défendant. Il peut sourire du décalage de Scott Leblanc, avec le caractère intrépide de Tintin, mais il ne peut s'empêcher de le trouver bien falot.

Du coup le lecteur s'attache plus à Dimitri Moleskine, individu souvent acerbe, avec un brin de cynisme qui lui permet d'envisager la situation de manière plus pragmatique et de prendre les décisions qui s'imposent. Les auteurs n'en font pas pour autant un héros d'aventure classique, ou un agent spécial rompu au combat. Il fume d'un bout à l'autre de l'album de manière normale au regard de l'époque, et chambre madame Leblanc d'un ton condescendant. Geluck a donc choisi d'intégrer ce personnage féminin, transformant le tandem Leblanc / Moleskine en une forme de trio non-conventionnel, puisque madame Leblanc incarne la mère de famille, pas très futée non plus. Moleskine s'en donne à cœur joie avec les remarques phallocrates, sous-entendant une vision du monde dans laquelle la place de la femme est au foyer, du fait de son intelligence limitée. Ils dressent le portrait d'une femme, entre mère attentionnée et très protectrice, un peu nunuche, mais aussi avec quelques ressources insoupçonnables. D'un côté, elle apparaît comme peu futée du fait de ses remarques naïves, et incapable de gérer sa consommation d'alcool (même si elle n'a pas le droit au réconfort d'un guignolet dans cet album). D'un autre côté, sans elle, le professeur Moleskine n'aurait pas pu mener à bien son enquête, sans une de ses compétences inattendues. À l'évidence, les auteurs ne font pas preuve de féminisme, mais ils évitent la misogynie primaire en montrant que madame Leblanc est autonome, qu'elle dispose de compétences, et qu'elle a su élever son fils, bien que son mari l'ait lâchement abandonnée. Il finit par transparaître comme une forme de tendresse un peu vache vis-à-vis de ce personnage.

Décidément, il n'est pas facile de s'enthousiasmer pour cette série. Philippe Geluck & Devig réalisent un impressionnant hommage à Hergé & Edgar P. Jacobs, avec une maîtrise de la ligne claire. Leurs protagonistes ont assez de personnalité pour éviter le plagiat, ou l'ersatz, et les dessins sont d'une grande qualité. Mais l'intrigue et l'humour ont du mal à convaincre, la première par son classicisme, le second par son manque de mordant.

Ce tome fait suite à Terreur sur Saigon qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu avant. Il est initialement paru en 2016, avec un scénario de Philippe Geluck & Devig, des dessins et un encrage de Devig (Christophe de Viguerie), avec une mise en couleurs de Camille Paganotto.

Au Sud de Bruxelles, à la lisière de la forêt de Soignes et du bois de la Cambre, se tient une réunion clandestine dans une maison. Un individu indique à l'assistance que le moment est venu de lancer l'opération Reconquista, le lendemain, pour renverser le pouvoir en place. Le lendemain, Scott Leblanc discute avec le journaliste Vincent Vandeneuvel, journaliste à l'agence Belga, sur sa future interview avec le roi Baudouin. Le jour même, Scott Leblanc visite une animalerie à Bruxelles. Il y est assommé par derrière et enlevé. Le lendemain, sans nouvelle de son fils, madame Leblanc (sa mère) vient trouver le professeur Dimitri Moleskine chez lui, dans sa maison en banlieue de Paris.

Dimitri Moleskine se laisse convaincre d'accompagner madame Leblanc à Bruxelles pour retrouver son fils qui ne lui donne plus signe de vie. Ils prennent le train pour se rendre en Belgique, et madame Leblanc s'endort attablée au wagon-bar, en face de Moleskine, après avoir consommé un peu trop de vin. Arrivés à Bruxelles, ils descendent au même hôtel que Scott. Ce dernier reprend connaissance dans une pièce qu'il ne connaît pas, face à ses geôliers. L'un d'eux (monsieur Van Blam) lui explique qu'ils ont l'intention d'utiliser son accréditation et ses papiers d'identité pour approcher le roi Baudouin et le remplacer par Henri, un homme à eux qui est son sosie. Après cette explication, il est placé, toujours ligoté, dans le coffre d'une voiture et emmené dans une maison éloignée de Bruxelles. De leur côté, Dimitri Moleskine et madame Leblanc s'apprêtent à se rendre à l'animalerie.

Depuis le premier tome, le lecteur a bien compris que les auteurs souhaitent avant tout rendre hommage aux classiques de la bande dessinée franco-belge que sont les albums de Tintin et dans une moindre mesure ceux de Blake & Mortimer. En découvrant cette quatrième aventure de Scott Leblanc et Dimitri Moleskine, il se dit que la participation du roi des belges semble comme un clin d'œil à Le sceptre d'Ottokar, les références géopolitiques en moins et sans la disparition du fameux sceptre. Arrivé à la page 18, il observe également que les auteurs effectuent un hommage appuyé aux tics narratifs d'Edgar Félix Pierre Jacobs. En particulier, il ne peut interpréter cette page, que comme une taquinerie respectueuse. Elle comprend 9 cases, chacune comportant un encadré de texte en en-tête, décrivant très exactement ce que montre le dessin de la case. Cette page pousse à son paroxysme cette forme de répétition narrative entre texte et dessin, même s'il est possible de trouver de ci de là d'autres occurrences, dans quelques pages. Pour le coup, le lecteur appréciera ou non cette utilisation d'une technique narrative lourde et redondante abandonnée depuis.

Tout au long de l'album, le lecteur peut également repérer les clins d'œil visuels à Edgar P. Jacobs et à Hergé. Il se régale donc avec l'investissement du dessinateur dans les décors, à commencer par les différents lieux urbains ou non : les façades des immeubles de Bruxelles, la maison en lointaine banlieue du professeur Dimitri avec sa belle terrasse et ses buissons bien taillés, le parvis de la Gare du Nord à Paris, le grand escalier du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, la Porte de Hal (vestige de la seconde enceinte médiévale de de Bruxelles), l'avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles, ou encore la maison isolée à la lisière de la forêt de Soignes et du bois de la Cambre. Il remarque les petits traits ondulés qui marquent la délimitation entre les briques, typiques d'E.P. Jacobs. La scène finale se déroule dans un laboratoire souterrain, également très évocateur de décors semblables dans les albums de Blake et Mortimer.

En commençant une nouvelle aventure de Scott Leblanc, le lecteur sait bien qu'elle respectera le principe que tout est bien qui finit bien, et que les personnages principaux ne risquent pas grand-chose, si ce n'est d'attraper des mauvais coups bien vite oubliés car ne laissant pas de séquelles. Le plaisir de la lecture ne réside donc pas dans le suspense, mais dans les rebondissements de l'intrigue. Philippe Geluck s'amuse avec cette histoire d'enlèvement du roi Baudouin qui est bien vite retrouvé et qui va se faire passer pour son usurpateur. Cela crée une mise en abîme amusante, car il craint d'être démasqué, alors qu'Henri (celui qui joue son rôle) éprouve une grande confiance dans sa capacité à donner le change. Le scénariste a conçu une intrigue bien ficelée, en s'appuyant sur un mouvement nationaliste ayant réellement existé, et sur l'avantage acquis par une mission d'espionnage au sein du siège de l'Otan à Évère. Il appartient alors aux héros de mener l'enquête, de prendre des risques, et de se montrer les plus malins, le recours à la violence restant une solution de dernier recours, utilisée très rarement (à 2 ou 3 reprises).

Le lecteur prend donc plaisir à se projeter dans ces environnements minutieusement décrits, auprès de personnages pas si manichéens. Il y a bel et bien une dimension touristique à découvrir une demi-douzaine d'endroits dans Bruxelles et ses environs, avec des descriptions à l'authenticité assurée par le travail de recherche du dessinateur. Devig respecte les caractéristiques graphiques de la ligne claire, avec des visages de personnage simplifiés, mais expressifs, et des traits de contours uniformes. Il a conservé l'utilisation d'un trait un peu plus épais pour les contours des personnages afin qu'ils ressortent mieux par rapports aux arrière-plans, de manière très discrète. Il veille à donner des tenues vestimentaires différenciées à chaque personnage, en cohérence avec celles de l'époque, ce qui fait qu'elles s'avèrent très formelles. Les personnages interagissent avec les décors dans chaque case, se déplaçant ou se positionnant en cohérence avec la géométrie du lieu, les meubles, les accessoires, ou les obstacles. Le lecteur n'éprouve jamais l'impression de voir des acteurs évoluer sur une scène de théâtre vide.

Philippe Geluck et Devig mettent en scène les éléments récurrents du récit. Le lecteur découvre un nouvel animal familier pour Scott Leblanc, une souris qu'il appelle Biscotte, et il sait d'avance qu'elle connaîtra un sort funeste et grotesque. Comme dans les précédents albums, ce gag récurrent apparaît poussif, une cruauté émoussée, manquant de potentiel comique. Les personnages récurrents sont bien présents, y compris la mère de Scott Leblanc (dont le prénom n'est pas révélé) et même Vincent Vadeneuvel, journaliste à l'agence Belga. Le scénariste continue de s'amuser aux dépends de Scott Leblanc, toujours aussi benêt. Il a conservé sa passion pour les animaux apprivoisés en tout genre, et c'est d'ailleurs ce qui permet à ses ravisseurs de l'appâter. Il n'a aucune prédisposition pour la violence ou l'action, ce qui fait qu'il n'arrive pas à assommer un des ravisseurs. Après avoir été délivré, le professeur Moleskine l'embarque dans la mission pour sauver le roi, au travers de plusieurs péripéties, et Leblanc geint de s'être foulé la cheville, alors que les autres continuent à avancer vaillamment. Le lecteur peut éprouver de la compassion pour ce jeune homme entraîné dans des aventures à son corps défendant. Il peut sourire du décalage de Scott Leblanc, avec le caractère intrépide de Tintin, mais il ne peut s'empêcher de le trouver bien falot.

Du coup le lecteur s'attache plus à Dimitri Moleskine, individu souvent acerbe, avec un brin de cynisme qui lui permet d'envisager la situation de manière plus pragmatique et de prendre les décisions qui s'imposent. Les auteurs n'en font pas pour autant un héros d'aventure classique, ou un agent spécial rompu au combat. Il fume d'un bout à l'autre de l'album de manière normale au regard de l'époque, et chambre madame Leblanc d'un ton condescendant. Geluck a donc choisi d'intégrer ce personnage féminin, transformant le tandem Leblanc / Moleskine en une forme de trio non-conventionnel, puisque madame Leblanc incarne la mère de famille, pas très futée non plus. Moleskine s'en donne à cœur joie avec les remarques phallocrates, sous-entendant une vision du monde dans laquelle la place de la femme est au foyer, du fait de son intelligence limitée. Ils dressent le portrait d'une femme, entre mère attentionnée et très protectrice, un peu nunuche, mais aussi avec quelques ressources insoupçonnables. D'un côté, elle apparaît comme peu futée du fait de ses remarques naïves, et incapable de gérer sa consommation d'alcool (même si elle n'a pas le droit au réconfort d'un guignolet dans cet album). D'un autre côté, sans elle, le professeur Moleskine n'aurait pas pu mener à bien son enquête, sans une de ses compétences inattendues. À l'évidence, les auteurs ne font pas preuve de féminisme, mais ils évitent la misogynie primaire en montrant que madame Leblanc est autonome, qu'elle dispose de compétences, et qu'elle a su élever son fils, bien que son mari l'ait lâchement abandonnée. Il finit par transparaître comme une forme de tendresse un peu vache vis-à-vis de ce personnage.

Décidément, il n'est pas facile de s'enthousiasmer pour cette série. Philippe Geluck & Devig réalisent un impressionnant hommage à Hergé & Edgar P. Jacobs, avec une maîtrise de la ligne claire. Leurs protagonistes ont assez de personnalité pour éviter le plagiat, ou l'ersatz, et les dessins sont d'une grande qualité. Mais l'intrigue et l'humour ont du mal à convaincre, la première par son classicisme, le second par son manque de mordant.

samedi 28 avril 2018

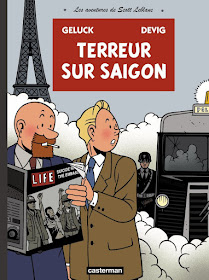

Les aventures de Scott Leblanc, Tome 3 : Terreur sur Saigon

Heureusement, il nous reste le guignolet de tante Nicole.

Ce tome fait suite à Menace sur Apollo qu'il n'est pas indispensable d'avoir lu avant. Il est paru pour la première fois en 2014. Il s'agit d'une bande dessinée de 46 planches, écrite par Philippe Geluck, dessinée et encrée par Devig (Christophe de Viguerie), et mise en couleurs par Camille Paganotto.

L'histoire commence à Neuilly le 13 mai 1968. Scott Leblanc est en train d'interviewer Charles Aznavour, en lui posant des questions sur son animal de compagnie Spooki. À la fin de l'entretien, Scott est amené à évoquer sa mère, et son père qu'il n'a jamais connu. Il rentre à Paris en voiture. À Paris, boulevard Saint Michel, Dimitri Moleskine se rend au bar tabac de Claude, pour aller s'acheter ses cigarettes de marque Virginia's dream. Avant de pénétrer dans le magasin, il félicite les CRS qu'il voit passer, en train de courser des jeunes émeutiers, les remerciant de maintenir l'ordre contre ces beatniks. À la sortie, il est bousculé par un groupe d'étudiants, et il en perd sa cartouche de cigarettes dans le tumulte.

Le professeur Moleskine se réfugie dans l'immeuble le plus proche, et découvre avec stupeur qu'il s'agit des bureaux de la rédaction du magazine Bien en Vue. Pour son plus grand déplaisir, Scott Leblanc est justement présent, et l'accueille à bras ouverts. Avant de ramener le professeur Moleskine chez lui en voiture, Scott Leblanc l'emmène chez lui, où il le présente à sa mère. Moleskine y croise monsieur Lé (un vietnamien, louant une chambre à madame Leblanc) qui s'en va donner une conférence au Centre Kléber. Monsieur Lé a oublié sa sacoche. Leblanc et Moleskine s'empressent de lui apporter au Centre de conférences, mais monsieur Lé a été abattu de 2 balles et est en train de rendre l'âme sur le trottoir, aux pieds des badauds.

Dans le précédent tome, Philippe Geluck avait commencé à plus laisser s'exprimer la personnalité de Dimitri Moleskine et à figer la personnalité de Scott Leblanc. Ce dernier apparaissait comme un individu naïf, un peu niais, pas très conscient des réalités de la vie. Le lecteur retrouve cette caractéristique dans son entretien avec Charles Aznavour qui ne porte que sur son animal familier. Il est un peu surpris d'apprendre des éléments de la vie personnelle de Leblanc. Il se souvient également que Dimitri Moleskine est un personnage conservateur, avec une forme de condescendance pour les autres. Le scénariste a décidé de continuer dans cette veine, ce qui donne une entrée en matière sarcastique et drôle. Le lecteur sourit en voyant Moleskine encourager les CRS à taper sur les jeunes beatniks. Il est tout aussi déconcerté d'en apprendre plus sur son passé. Visiblement, l'auteur a décidé d'en dire plus sur ses personnages, avec madame Leblanc (la mère de Scott), et un amour passé de Moleskine au Vietnam. Sans aller jusqu'à l'étude mœurs ou l'étude de caractère, cela donne un peu plus d'épaisseur aux 2 personnages principaux. La forte présence de la mère de Scott montre qu'il n'a pas encore complètement coupé le cordon ombilical et qu'elle continue de le protéger de quelques réalités de la vie. Le séjour de Dimitri Moleskine à Saigon (aujourd'hui Hô-Chi-Minh-Ville au Viêt Nam) explique les relents colonialistes de son discours.

Comme dans les tomes précédents, le lecteur ressent la fibre d'hommage qui court dans ce troisième tome. Scott Leblanc évoque un double déformé de Tintin, moins courageux, moins astucieux, plus frivole. Dimitri Moleskine évoque le capitaine Haddock, en moins colérique, plus posé, plus conservateur. Le passage au Viêt Nam résonne comme un écho des aventures de Tintin dans Le Lotus Bleu (Scott Leblanc en découvre un exemplaire en vietnamien dans la maison de monsieur Lé à Saigon), mais dans un autre pays asiatique, avec plus de pertinence politique pour la fin des années 1960. D'une certaine manière, madame Leblanc évoque Bianca Castafiore, en moins flamboyante et plus femme au foyer. À plusieurs reprises, une case s'attarde sur un modèle de voiture, ce qui évoque également celles qui parsèment les œuvres d'Hergé. Mais les auteurs ne réalisent pas un décalque des aventures de Tintin, ce tome pouvant se lire en ignorant ces formes d'hommage.

Après les 2 premiers tomes, le lecteur ne sait plus trop à quoi s'attendre en termes d'histoire, par contre, il sait qu'il va retrouver les dessins de type ligne claire de Devig. Comme dans les tomes précédents, les visages des personnages sont simplifiés : souvent un point pour chaque œil, parfois un cercle blanc (sans pupille, ni iris), souvent un trait incurvé pour la bouche (parfois une zone blanche sans détail des dents), des coupes de cheveux à la forme particulière, mais sans chercher à donner l'impression de la texture des cheveux (à l'exception de la chevelure du journaliste Vincent Vandeneuvel). Les traits de contour nets et réguliers suffisent pour délimiter et représenter les différentes tenues vestimentaires : costume et cravate en toute circonstance pour Scott et Dimitri, et pour la plupart des personnages masculins, robe ample pour madame Leblanc, et jupes pour les rares personnages féminins. Seuls les soldats arborent un uniforme militaire qui déroge au costume et il y a quelques chemises avec un col ouvert pour le buraliste et les reporters à Saigon. Suite à un piétinement dans un égout à ciel ouvert, Scott Leblanc revêt, le temps de 2 pages, une tunique vietnamienne.

Le lecteur apprécie l'investissement de l'artiste pour rendre authentique la reconstitution historique. Le lecteur identifie immédiatement la fourgonnette Citroën Type H, en couverture. Les rues de Paris sont encadrées par des façades d'immeubles haussmanniens et les rues de Saigon sont conformes aux photographies d'époque. Le lecteur peut également prendre le temps de détailler les meubles et les accessoires de décorations, tous d'époque et vintage : les tapis, les modèles de chaise et de fauteuil, la pendulette sur le manteau de la cheminée dans l'appartement de madame Leblanc, la table basse. Il remarque que la mise en couleurs de Camille Paganotto respecte les codes de la ligne claire, avec des aplats de couleurs unis, et une fonction essentiellement utilitaire qui est de rendre compte de la couleur de chaque élément, et d'augmenter le contraste entre chaque surface. Le lecteur note qu'elle utilise des teintes un peu plus sombres que celles des albums d'Hergé, ce qui est cohérent avec une tonalité un peu plus adulte. La narration visuelle décrit une réalité épurée, facile à assimiler, mais comprenant un bon niveau de détails, ce qui assure une bonne qualité de la reconstitution historique.

L'histoire place d'abord le lecteur dans les événements de mai 1968, avec la contestation estudiantine, mais très vite le récit prend une autre direction, évoquant rapidement des souvenirs de l'Indochine Française (mais sans la nommer), puis la guerre du Viêt Nam et l'utilisation de l'Agent Orange. De ce point de vue, le scénariste reste fidèle au parti pris des 2 tomes précédents qui est de situer l'aventure dans un contexte historique réel. Néanmoins cette évocation historique et politique évoque des événements passés et révolus, ce qui n'était pas le cas des aventures de Tintin. En outre, le traitement du sujet de fond reste très superficiel, sans analyse ou reconstitution fouillée. Du coup, il s'agit plus d'un récit d'aventures classiques, avec des rebondissements, des énigmes plus ou moins réalistes et des moments humoristiques. En choisissant de découper le récit en 2 parties de longueur égale, l'une à Paris, l'autre à Saigon, l'auteur diminue d'autant la pagination allouée pour développer l'une ou l'autre.

Le lecteur s'amuse aux remarques conservatrices du professeur Moleskine, ainsi qu'à la naïveté de Scott Leblanc, mais ça ne suffit pas pour en faire des personnages dans lesquels il est possible de se projeter au point d'en éprouver de l'empathie. Il en va de même pour les personnages secondaires, qu'il s'agisse de la mère de Scott, ou du journaliste Vandeneuvel, a priori prometteur, mais vite oublié. Même le jeune Kim (le fils d'Anh) reste à l'état de dispositif narratif, sans grande épaisseur, malgré l'explication de sa motivation en fin de volume. La lecture reste très plaisante du fait des touches d'humour, parfois gentille, parfois vieille France, parfois sarcastiques. Geluck s'amuse bien avec l'impossibilité pour Moleskine d'obtenir une cigarette dans la première moitié, mais ce gag récurrent est abandonné en cours de route, sans bénéficier d'une forme de clôture. Dans la deuxième partie, le scénariste fait en sorte que Scott Leblanc dispose d'un animal de compagnie (original, et cohérent avec la région du monde visitée). Au vu du sort des précédents, le lecteur se doute bien qu'il finira mal. Le gag arrive, mais de manière fortuite en 3 cases, sur un rythme pataud, comme si Geluck s'acquittait de son obligation, sans beaucoup de conviction. Finalement, le lecteur apprécie plus le comique de répétition relatif au guignolet de Tante Nicole, une liqueur originaire d'Anjou à base de cerises aigres et noires.

Ce troisième tome prend une orientation un peu plus historique que les 2 précédents, sans vraiment creuser le thème de l'occupation du Viêt Nam, ou de l'Indochine précédemment. Les dessins de Devig continuent de s'améliorer avec des personnages plus naturels, et des environnements plus détaillés, tout en restant dans la ligne claire. La lecture s'avère plaisante et amusante, sans passer dans la catégorie indispensable.

Ce tome fait suite à Menace sur Apollo qu'il n'est pas indispensable d'avoir lu avant. Il est paru pour la première fois en 2014. Il s'agit d'une bande dessinée de 46 planches, écrite par Philippe Geluck, dessinée et encrée par Devig (Christophe de Viguerie), et mise en couleurs par Camille Paganotto.

L'histoire commence à Neuilly le 13 mai 1968. Scott Leblanc est en train d'interviewer Charles Aznavour, en lui posant des questions sur son animal de compagnie Spooki. À la fin de l'entretien, Scott est amené à évoquer sa mère, et son père qu'il n'a jamais connu. Il rentre à Paris en voiture. À Paris, boulevard Saint Michel, Dimitri Moleskine se rend au bar tabac de Claude, pour aller s'acheter ses cigarettes de marque Virginia's dream. Avant de pénétrer dans le magasin, il félicite les CRS qu'il voit passer, en train de courser des jeunes émeutiers, les remerciant de maintenir l'ordre contre ces beatniks. À la sortie, il est bousculé par un groupe d'étudiants, et il en perd sa cartouche de cigarettes dans le tumulte.

Le professeur Moleskine se réfugie dans l'immeuble le plus proche, et découvre avec stupeur qu'il s'agit des bureaux de la rédaction du magazine Bien en Vue. Pour son plus grand déplaisir, Scott Leblanc est justement présent, et l'accueille à bras ouverts. Avant de ramener le professeur Moleskine chez lui en voiture, Scott Leblanc l'emmène chez lui, où il le présente à sa mère. Moleskine y croise monsieur Lé (un vietnamien, louant une chambre à madame Leblanc) qui s'en va donner une conférence au Centre Kléber. Monsieur Lé a oublié sa sacoche. Leblanc et Moleskine s'empressent de lui apporter au Centre de conférences, mais monsieur Lé a été abattu de 2 balles et est en train de rendre l'âme sur le trottoir, aux pieds des badauds.

Dans le précédent tome, Philippe Geluck avait commencé à plus laisser s'exprimer la personnalité de Dimitri Moleskine et à figer la personnalité de Scott Leblanc. Ce dernier apparaissait comme un individu naïf, un peu niais, pas très conscient des réalités de la vie. Le lecteur retrouve cette caractéristique dans son entretien avec Charles Aznavour qui ne porte que sur son animal familier. Il est un peu surpris d'apprendre des éléments de la vie personnelle de Leblanc. Il se souvient également que Dimitri Moleskine est un personnage conservateur, avec une forme de condescendance pour les autres. Le scénariste a décidé de continuer dans cette veine, ce qui donne une entrée en matière sarcastique et drôle. Le lecteur sourit en voyant Moleskine encourager les CRS à taper sur les jeunes beatniks. Il est tout aussi déconcerté d'en apprendre plus sur son passé. Visiblement, l'auteur a décidé d'en dire plus sur ses personnages, avec madame Leblanc (la mère de Scott), et un amour passé de Moleskine au Vietnam. Sans aller jusqu'à l'étude mœurs ou l'étude de caractère, cela donne un peu plus d'épaisseur aux 2 personnages principaux. La forte présence de la mère de Scott montre qu'il n'a pas encore complètement coupé le cordon ombilical et qu'elle continue de le protéger de quelques réalités de la vie. Le séjour de Dimitri Moleskine à Saigon (aujourd'hui Hô-Chi-Minh-Ville au Viêt Nam) explique les relents colonialistes de son discours.

Comme dans les tomes précédents, le lecteur ressent la fibre d'hommage qui court dans ce troisième tome. Scott Leblanc évoque un double déformé de Tintin, moins courageux, moins astucieux, plus frivole. Dimitri Moleskine évoque le capitaine Haddock, en moins colérique, plus posé, plus conservateur. Le passage au Viêt Nam résonne comme un écho des aventures de Tintin dans Le Lotus Bleu (Scott Leblanc en découvre un exemplaire en vietnamien dans la maison de monsieur Lé à Saigon), mais dans un autre pays asiatique, avec plus de pertinence politique pour la fin des années 1960. D'une certaine manière, madame Leblanc évoque Bianca Castafiore, en moins flamboyante et plus femme au foyer. À plusieurs reprises, une case s'attarde sur un modèle de voiture, ce qui évoque également celles qui parsèment les œuvres d'Hergé. Mais les auteurs ne réalisent pas un décalque des aventures de Tintin, ce tome pouvant se lire en ignorant ces formes d'hommage.

Après les 2 premiers tomes, le lecteur ne sait plus trop à quoi s'attendre en termes d'histoire, par contre, il sait qu'il va retrouver les dessins de type ligne claire de Devig. Comme dans les tomes précédents, les visages des personnages sont simplifiés : souvent un point pour chaque œil, parfois un cercle blanc (sans pupille, ni iris), souvent un trait incurvé pour la bouche (parfois une zone blanche sans détail des dents), des coupes de cheveux à la forme particulière, mais sans chercher à donner l'impression de la texture des cheveux (à l'exception de la chevelure du journaliste Vincent Vandeneuvel). Les traits de contour nets et réguliers suffisent pour délimiter et représenter les différentes tenues vestimentaires : costume et cravate en toute circonstance pour Scott et Dimitri, et pour la plupart des personnages masculins, robe ample pour madame Leblanc, et jupes pour les rares personnages féminins. Seuls les soldats arborent un uniforme militaire qui déroge au costume et il y a quelques chemises avec un col ouvert pour le buraliste et les reporters à Saigon. Suite à un piétinement dans un égout à ciel ouvert, Scott Leblanc revêt, le temps de 2 pages, une tunique vietnamienne.

Le lecteur apprécie l'investissement de l'artiste pour rendre authentique la reconstitution historique. Le lecteur identifie immédiatement la fourgonnette Citroën Type H, en couverture. Les rues de Paris sont encadrées par des façades d'immeubles haussmanniens et les rues de Saigon sont conformes aux photographies d'époque. Le lecteur peut également prendre le temps de détailler les meubles et les accessoires de décorations, tous d'époque et vintage : les tapis, les modèles de chaise et de fauteuil, la pendulette sur le manteau de la cheminée dans l'appartement de madame Leblanc, la table basse. Il remarque que la mise en couleurs de Camille Paganotto respecte les codes de la ligne claire, avec des aplats de couleurs unis, et une fonction essentiellement utilitaire qui est de rendre compte de la couleur de chaque élément, et d'augmenter le contraste entre chaque surface. Le lecteur note qu'elle utilise des teintes un peu plus sombres que celles des albums d'Hergé, ce qui est cohérent avec une tonalité un peu plus adulte. La narration visuelle décrit une réalité épurée, facile à assimiler, mais comprenant un bon niveau de détails, ce qui assure une bonne qualité de la reconstitution historique.

L'histoire place d'abord le lecteur dans les événements de mai 1968, avec la contestation estudiantine, mais très vite le récit prend une autre direction, évoquant rapidement des souvenirs de l'Indochine Française (mais sans la nommer), puis la guerre du Viêt Nam et l'utilisation de l'Agent Orange. De ce point de vue, le scénariste reste fidèle au parti pris des 2 tomes précédents qui est de situer l'aventure dans un contexte historique réel. Néanmoins cette évocation historique et politique évoque des événements passés et révolus, ce qui n'était pas le cas des aventures de Tintin. En outre, le traitement du sujet de fond reste très superficiel, sans analyse ou reconstitution fouillée. Du coup, il s'agit plus d'un récit d'aventures classiques, avec des rebondissements, des énigmes plus ou moins réalistes et des moments humoristiques. En choisissant de découper le récit en 2 parties de longueur égale, l'une à Paris, l'autre à Saigon, l'auteur diminue d'autant la pagination allouée pour développer l'une ou l'autre.

Le lecteur s'amuse aux remarques conservatrices du professeur Moleskine, ainsi qu'à la naïveté de Scott Leblanc, mais ça ne suffit pas pour en faire des personnages dans lesquels il est possible de se projeter au point d'en éprouver de l'empathie. Il en va de même pour les personnages secondaires, qu'il s'agisse de la mère de Scott, ou du journaliste Vandeneuvel, a priori prometteur, mais vite oublié. Même le jeune Kim (le fils d'Anh) reste à l'état de dispositif narratif, sans grande épaisseur, malgré l'explication de sa motivation en fin de volume. La lecture reste très plaisante du fait des touches d'humour, parfois gentille, parfois vieille France, parfois sarcastiques. Geluck s'amuse bien avec l'impossibilité pour Moleskine d'obtenir une cigarette dans la première moitié, mais ce gag récurrent est abandonné en cours de route, sans bénéficier d'une forme de clôture. Dans la deuxième partie, le scénariste fait en sorte que Scott Leblanc dispose d'un animal de compagnie (original, et cohérent avec la région du monde visitée). Au vu du sort des précédents, le lecteur se doute bien qu'il finira mal. Le gag arrive, mais de manière fortuite en 3 cases, sur un rythme pataud, comme si Geluck s'acquittait de son obligation, sans beaucoup de conviction. Finalement, le lecteur apprécie plus le comique de répétition relatif au guignolet de Tante Nicole, une liqueur originaire d'Anjou à base de cerises aigres et noires.

Ce troisième tome prend une orientation un peu plus historique que les 2 précédents, sans vraiment creuser le thème de l'occupation du Viêt Nam, ou de l'Indochine précédemment. Les dessins de Devig continuent de s'améliorer avec des personnages plus naturels, et des environnements plus détaillés, tout en restant dans la ligne claire. La lecture s'avère plaisante et amusante, sans passer dans la catégorie indispensable.

vendredi 27 avril 2018

Les aventures de Scott Leblanc, Tome 2 : Menace sur Apollo

Tout est bien qui finit bien.

Ce tome fait suite à Alerte sur Fangataufa qu'il n'est pas indispensable d'avoir lu avant. Il est initialement paru en 2010, écrits par Philippe Geluck (le créateur du Chat), dessiné et encré par Devig (de son vrai nom Christophe de Viguerie), avec une mise en couleurs de Camille Paganotto.

Le récit commence le 25 janvier 1967, à Orlando sur la côte Est des États-Unis, en Floride, où une récompense doit être remise à Scott Leblanc pour ses actes de bravoure en Polynésie. En fait il s'adresse à un groupe de 5 vieilles femmes, dans le jardin de l'une d'elle, pour évoquer la mémoire défunte de Tino son oiseau. Il leur projette ensuite quelques photographies prises lors de son passage à Hollywood, des doublures de Rintintin et de Lassie. Malheureusement, Rachel, leur hôtesse, fait une chute malencontreuse, et est transportée à l'hôpital. Leblanc accepte de prendre en charge Bruce, son chien de la race des pékinois. Peu de temps après, le professeur Dimitri Moleskine atterrit à Orlando, où il a le fort déplaisir d'être pris en charge par Scott Leblanc. Son déplaisir s'accroît encore quand il constate la présence de Bruce dans la voiture, alors que pourtant ce dernier le prend immédiatement affection. Sur le chemin vers le motel, ils se font tamponner par une conduite intérieure noire, avec plus de peur que de mal.

Le lendemain, Scott Leblanc conduit le professeur Moleskine à la base de la Nasa. Le premier a droit à une visite guidée du site. Le second retrouve ses homologues avec qui il a fait le voyage en avion, les professeurs Zecke et Rospo, ainsi que Werner von Blitz (un haut responsable de la recherche) et son assistant le professeur Smith. Pendant la seconde guerre mondiale, le professeur von Blitz a fait partie de l'équipe de scientifiques qui a développé le V1 (Vergeltungswaffe), puis le V2. Peu de temps avant la défaite allemande, il a préféré passer à l'Ouest et s'établir aux États-Unis. En rentrant au motel le soir, Moleskine et Leblanc voient passer une soucoupe volante dans le ciel. Le lendemain, ils se rendent à Cap Kennedy pour assister au premier décollage d'une fusée avec 3 astronautes.

Le premier tome n'avait pas déclenché un gros enthousiasme chez le lecteur, entre hommage sympathique et sans prétention à Tintin et Blake & Mortimer, aventure classique au point d'en devenir convenue, et personnages peu épais, servis par des dessins agréables à l'œil et également déférents vis-à-vis de la ligne claire, mais manquant un peu de personnalité et de substance par moment. Pourtant, malgré ces faiblesses, l'esprit de dérision des auteurs s'incarnait en Scott Leblanc, le rendant vaguement attachant, bien qu'il soit particulièrement falot. La tentation de savoir si Philippe Geluck avait gagné en habileté dans ce médium reste forte. Ce deuxième album permet de constater les invariants de la série : Scott Leblanc toujours naïf à en être niais par moment, cette fois-ci accompagné par un autre animal familier, mais aussi le professeur Dimitri Moleskine aux réflexions cassantes et à la mentalité vaguement réactionnaire. L'intrigue repose sur un autre développement scientifique de l'époque : une fusée pour atteindre la Lune, ainsi que sur une localisation clairement identifiée, à savoir la base spatiale de la NASA à Cap Kennedy. Le lecteur y retrouve également l'intention d'hommage clairement affiché, que ce soit la base secrète digne d'une installation du colonel d'Olrik, ou que ce soit Objectif Lune dont Velig reprend la composition de la couverture en page 18. Enfin le récit se termine de la même manière que Le trésor de Rackham le rouge, avec la phrase Tout est bien qui finit bien.

L'histoire se déroule donc 2 ans avant le premier alunissage d'un homme le 21 juillet 1969. À la différence d'Hergé et de Jacobs, Geluck choisit d'inscrire son récit dans des repères réels. Il déroule une intrigue reposant sur des soupçons de sabotage du programme de la NASA, avec une deuxième partie faisant appel à des méchants bien pratiques, étant devenus des stéréotypes sans beaucoup de personnalité, du fait d'un usage intensif par tous les scénaristes en mal d'inspiration depuis la seconde guerre mondiale. Le scénariste utilise à nouveau quelques pages d'exposition assez denses pour intégrer les éléments nécessaires à l'intrigue (parfois un peu pesantes à la lecture), ainsi qu'une technologie d'anticipation d'opérette (des soucoupes volantes), cette dernière inscrivant le récit dans un registre tout public et divertissement sans prétention. À l'exception de Leblanc et de Moleskine, les personnages ne disposent pas de beaucoup de caractère. Une scène ou deux ressortent comme un hommage gratuit, plaqué artificiellement dans le récit, comme par exemple la lutte contre l'alligator. Enfin les personnages papotent tranquillement en toute circonstance, même en cas de danger grave et imminent comme l'alligator. Cette approche narrative est cohérente avec la volonté d'hommage, mais elle date aussi le récit, en lui donnant une forme un peu surannée. Comme dans le premier tome, il s'agit essentiellement d'un monde d'hommes, où la gente féminine s'incarne de manière peu flatteuse et très restreinte, dans ce petit groupe de femmes âgées au centre d'intérêt futile.

Devig reste adepte de la ligne claire, avec un détourage des formes sur la base de 2 épaisseurs de traits, la plus fine pour les éléments de décors et accessoires, une autre un peu plus épaisse pour les vêtements et les personnages. Cette distinction permet de donner un peu plus de poids aux personnages et de les faire ressortir par rapport aux décors. Il continue de simplifier les traits des visages : souvent un simple point pour les yeux, rehaussé par un trait très arrondi pour les sourcils. Les bouches des personnages sont le plus souvent entrouvertes sur une zone blanche, sans représentation des dents. Les personnages semblent porter des costumes trop larges pour eux, même en tenant compte des spécificités de la mode de l'époque. Par moment, l'hommage visuel se rapproche du décalque basique, soit en reprenant un plan d'Hergé ou de Jacobs le temps d'une case, soit en dupliquant leur façon de dessiner, que ce soit les barbes d'Hergé, ou les costumes moulants des hommes de main chez Jacobs.

Mais au fur et à mesure des planches, le lecteur prend conscience qu'effectivement les auteurs maîtrisent mieux leur art que dans le premier tome et qu'il apparaît des particularités qui donnent plus de goût à la lecture. Pour commencer, Devig se montre convaincant dans sa reconstitution historique, que ce soit au travers des modèles de voiture, du jardin propret de Rachel, du bâtiment de l'aéroport à Orlando, de la salle des opérations au centre de contrôle de Cap Kennedy, de l'appartement du professeur Smith, d'une station-service, ou encore du motel où sont descendus Moleskine et Leblanc. Le lecteur peut aussi jouer au jeu des différences entre la couverture d'Objectif Lune et la case correspondante page 18 pour constater qu'il n'utilise pas la ligne claire comme alibi pour s'économiser. En outre la narration visuelle est fluide et structurée. Le dessinateur conçoit un plan de prise de vue pour chaque séquence. En particulier lors des dialogues, il ne se cantonne pas à une alternance de champ et contrechamp des interlocuteurs, mais il les suit dans leurs déplacements et leurs mouvements.

Ainsi à plusieurs reprises, le lecteur apprécie que Devig porte une partie significative de la narration, ce qui atteste d'une bonne coordination entre lui et le scénariste. On peut d'ailleurs supposer que Philippe Geluck conçoit les scènes en termes visuels, étant lui-même un dessinateur. L'avantage de cette collaboration réside dans une narration moins pesante, un bon niveau de complémentarité et d'interaction entre texte et dessins, et quelques gags visuels bien minutés. En particulier, il est difficile de résister à l'excitation de Bruce (le pékinois) quand il se frotte sur la jambe de pantalon du professeur Moleskine. Même s'il s'agit d'un gag en dessous de la ceinture et très convenu, les auteurs l'inscrivent dans un comique de répétition en l'allégeant à chaque fois (puisque le lecteur l'a aisément identifié et l'anticipe même), finissant par s'en servir pour amener les remarques acerbes de Moleskine qui gagnent en teneur humoristique.

Philippe Geluck a également gagné en familiarité avec ses personnages, ce qui se ressent dans la saveur de leurs interactions. Il ne s'agit pas d'une étude de mœurs, mais plus d'une aventure mâtinée de comédie de situation. Or la dynamique entre Scot Leblanc et Dimitri Moleskine s'affine pour gagner en comique. Ce dernier se montre plus cassant envers Leblanc, un peu plus méprisant, et un peu acariâtre. Face à lui, Scott Leblanc reste d'une candeur désarmante, incapable de percevoir le ton insultant du professeur dans ses propos désobligeant. Il poursuit ses propres idées, comme peut le faire Tryphon Tournesol en mésinterprétant des propos qu'il déforme du fait d'une surdité avérée. De son côté, le professeur Moleskine reste stoïque face à une telle naïveté qui confine à la niaiserie, obligé de prendre des décisions et d'agir en homme d'expérience, porteur de responsabilité. De scène en scène, l'alchimie de ce duo mal assorti gagne en saveur, le lecteur finissant par sourire franchement à leurs échanges.

En refermant ce deuxième tome, le lecteur se rend compte que le charme désuet de la narration s'est avéré plus efficace que celui du premier tome, du fait de références plus organiques, et de plusieurs dialogues à la dérision sous-jacente plus piquante. La lecture exhale le classicisme de la ligne claire d'Hergé sans son élégance raffinée, et d'Edgar P. Jacobs sans sa narration empesée. Geluck & Devig se montrent très élégants dans leurs hommages, et le lecteur adulte se sent réconforté par l'amitié vache entre Leblanc et Moleskine.

Ce tome fait suite à Alerte sur Fangataufa qu'il n'est pas indispensable d'avoir lu avant. Il est initialement paru en 2010, écrits par Philippe Geluck (le créateur du Chat), dessiné et encré par Devig (de son vrai nom Christophe de Viguerie), avec une mise en couleurs de Camille Paganotto.

Le récit commence le 25 janvier 1967, à Orlando sur la côte Est des États-Unis, en Floride, où une récompense doit être remise à Scott Leblanc pour ses actes de bravoure en Polynésie. En fait il s'adresse à un groupe de 5 vieilles femmes, dans le jardin de l'une d'elle, pour évoquer la mémoire défunte de Tino son oiseau. Il leur projette ensuite quelques photographies prises lors de son passage à Hollywood, des doublures de Rintintin et de Lassie. Malheureusement, Rachel, leur hôtesse, fait une chute malencontreuse, et est transportée à l'hôpital. Leblanc accepte de prendre en charge Bruce, son chien de la race des pékinois. Peu de temps après, le professeur Dimitri Moleskine atterrit à Orlando, où il a le fort déplaisir d'être pris en charge par Scott Leblanc. Son déplaisir s'accroît encore quand il constate la présence de Bruce dans la voiture, alors que pourtant ce dernier le prend immédiatement affection. Sur le chemin vers le motel, ils se font tamponner par une conduite intérieure noire, avec plus de peur que de mal.

Le lendemain, Scott Leblanc conduit le professeur Moleskine à la base de la Nasa. Le premier a droit à une visite guidée du site. Le second retrouve ses homologues avec qui il a fait le voyage en avion, les professeurs Zecke et Rospo, ainsi que Werner von Blitz (un haut responsable de la recherche) et son assistant le professeur Smith. Pendant la seconde guerre mondiale, le professeur von Blitz a fait partie de l'équipe de scientifiques qui a développé le V1 (Vergeltungswaffe), puis le V2. Peu de temps avant la défaite allemande, il a préféré passer à l'Ouest et s'établir aux États-Unis. En rentrant au motel le soir, Moleskine et Leblanc voient passer une soucoupe volante dans le ciel. Le lendemain, ils se rendent à Cap Kennedy pour assister au premier décollage d'une fusée avec 3 astronautes.

Le premier tome n'avait pas déclenché un gros enthousiasme chez le lecteur, entre hommage sympathique et sans prétention à Tintin et Blake & Mortimer, aventure classique au point d'en devenir convenue, et personnages peu épais, servis par des dessins agréables à l'œil et également déférents vis-à-vis de la ligne claire, mais manquant un peu de personnalité et de substance par moment. Pourtant, malgré ces faiblesses, l'esprit de dérision des auteurs s'incarnait en Scott Leblanc, le rendant vaguement attachant, bien qu'il soit particulièrement falot. La tentation de savoir si Philippe Geluck avait gagné en habileté dans ce médium reste forte. Ce deuxième album permet de constater les invariants de la série : Scott Leblanc toujours naïf à en être niais par moment, cette fois-ci accompagné par un autre animal familier, mais aussi le professeur Dimitri Moleskine aux réflexions cassantes et à la mentalité vaguement réactionnaire. L'intrigue repose sur un autre développement scientifique de l'époque : une fusée pour atteindre la Lune, ainsi que sur une localisation clairement identifiée, à savoir la base spatiale de la NASA à Cap Kennedy. Le lecteur y retrouve également l'intention d'hommage clairement affiché, que ce soit la base secrète digne d'une installation du colonel d'Olrik, ou que ce soit Objectif Lune dont Velig reprend la composition de la couverture en page 18. Enfin le récit se termine de la même manière que Le trésor de Rackham le rouge, avec la phrase Tout est bien qui finit bien.

L'histoire se déroule donc 2 ans avant le premier alunissage d'un homme le 21 juillet 1969. À la différence d'Hergé et de Jacobs, Geluck choisit d'inscrire son récit dans des repères réels. Il déroule une intrigue reposant sur des soupçons de sabotage du programme de la NASA, avec une deuxième partie faisant appel à des méchants bien pratiques, étant devenus des stéréotypes sans beaucoup de personnalité, du fait d'un usage intensif par tous les scénaristes en mal d'inspiration depuis la seconde guerre mondiale. Le scénariste utilise à nouveau quelques pages d'exposition assez denses pour intégrer les éléments nécessaires à l'intrigue (parfois un peu pesantes à la lecture), ainsi qu'une technologie d'anticipation d'opérette (des soucoupes volantes), cette dernière inscrivant le récit dans un registre tout public et divertissement sans prétention. À l'exception de Leblanc et de Moleskine, les personnages ne disposent pas de beaucoup de caractère. Une scène ou deux ressortent comme un hommage gratuit, plaqué artificiellement dans le récit, comme par exemple la lutte contre l'alligator. Enfin les personnages papotent tranquillement en toute circonstance, même en cas de danger grave et imminent comme l'alligator. Cette approche narrative est cohérente avec la volonté d'hommage, mais elle date aussi le récit, en lui donnant une forme un peu surannée. Comme dans le premier tome, il s'agit essentiellement d'un monde d'hommes, où la gente féminine s'incarne de manière peu flatteuse et très restreinte, dans ce petit groupe de femmes âgées au centre d'intérêt futile.

Devig reste adepte de la ligne claire, avec un détourage des formes sur la base de 2 épaisseurs de traits, la plus fine pour les éléments de décors et accessoires, une autre un peu plus épaisse pour les vêtements et les personnages. Cette distinction permet de donner un peu plus de poids aux personnages et de les faire ressortir par rapport aux décors. Il continue de simplifier les traits des visages : souvent un simple point pour les yeux, rehaussé par un trait très arrondi pour les sourcils. Les bouches des personnages sont le plus souvent entrouvertes sur une zone blanche, sans représentation des dents. Les personnages semblent porter des costumes trop larges pour eux, même en tenant compte des spécificités de la mode de l'époque. Par moment, l'hommage visuel se rapproche du décalque basique, soit en reprenant un plan d'Hergé ou de Jacobs le temps d'une case, soit en dupliquant leur façon de dessiner, que ce soit les barbes d'Hergé, ou les costumes moulants des hommes de main chez Jacobs.

Mais au fur et à mesure des planches, le lecteur prend conscience qu'effectivement les auteurs maîtrisent mieux leur art que dans le premier tome et qu'il apparaît des particularités qui donnent plus de goût à la lecture. Pour commencer, Devig se montre convaincant dans sa reconstitution historique, que ce soit au travers des modèles de voiture, du jardin propret de Rachel, du bâtiment de l'aéroport à Orlando, de la salle des opérations au centre de contrôle de Cap Kennedy, de l'appartement du professeur Smith, d'une station-service, ou encore du motel où sont descendus Moleskine et Leblanc. Le lecteur peut aussi jouer au jeu des différences entre la couverture d'Objectif Lune et la case correspondante page 18 pour constater qu'il n'utilise pas la ligne claire comme alibi pour s'économiser. En outre la narration visuelle est fluide et structurée. Le dessinateur conçoit un plan de prise de vue pour chaque séquence. En particulier lors des dialogues, il ne se cantonne pas à une alternance de champ et contrechamp des interlocuteurs, mais il les suit dans leurs déplacements et leurs mouvements.

Ainsi à plusieurs reprises, le lecteur apprécie que Devig porte une partie significative de la narration, ce qui atteste d'une bonne coordination entre lui et le scénariste. On peut d'ailleurs supposer que Philippe Geluck conçoit les scènes en termes visuels, étant lui-même un dessinateur. L'avantage de cette collaboration réside dans une narration moins pesante, un bon niveau de complémentarité et d'interaction entre texte et dessins, et quelques gags visuels bien minutés. En particulier, il est difficile de résister à l'excitation de Bruce (le pékinois) quand il se frotte sur la jambe de pantalon du professeur Moleskine. Même s'il s'agit d'un gag en dessous de la ceinture et très convenu, les auteurs l'inscrivent dans un comique de répétition en l'allégeant à chaque fois (puisque le lecteur l'a aisément identifié et l'anticipe même), finissant par s'en servir pour amener les remarques acerbes de Moleskine qui gagnent en teneur humoristique.

Philippe Geluck a également gagné en familiarité avec ses personnages, ce qui se ressent dans la saveur de leurs interactions. Il ne s'agit pas d'une étude de mœurs, mais plus d'une aventure mâtinée de comédie de situation. Or la dynamique entre Scot Leblanc et Dimitri Moleskine s'affine pour gagner en comique. Ce dernier se montre plus cassant envers Leblanc, un peu plus méprisant, et un peu acariâtre. Face à lui, Scott Leblanc reste d'une candeur désarmante, incapable de percevoir le ton insultant du professeur dans ses propos désobligeant. Il poursuit ses propres idées, comme peut le faire Tryphon Tournesol en mésinterprétant des propos qu'il déforme du fait d'une surdité avérée. De son côté, le professeur Moleskine reste stoïque face à une telle naïveté qui confine à la niaiserie, obligé de prendre des décisions et d'agir en homme d'expérience, porteur de responsabilité. De scène en scène, l'alchimie de ce duo mal assorti gagne en saveur, le lecteur finissant par sourire franchement à leurs échanges.

En refermant ce deuxième tome, le lecteur se rend compte que le charme désuet de la narration s'est avéré plus efficace que celui du premier tome, du fait de références plus organiques, et de plusieurs dialogues à la dérision sous-jacente plus piquante. La lecture exhale le classicisme de la ligne claire d'Hergé sans son élégance raffinée, et d'Edgar P. Jacobs sans sa narration empesée. Geluck & Devig se montrent très élégants dans leurs hommages, et le lecteur adulte se sent réconforté par l'amitié vache entre Leblanc et Moleskine.

jeudi 26 avril 2018

À la recherche de Peter Pan - L'intégrale

Le plaisir d'un séjour dans un village enneigé

Ce tome comprend une histoire complète et indépendante de tout autre. Comme l'indique le titre, il s'agit de l'intégrale de l'histoire : il regroupe les 2 tomes initiaux parus en 1984 et 1985, et prépublié dans le Journal de Tintin en 1983-1984. Ce récit est en couleurs, entièrement réalisé par Cosey (Bernard Cosendai), un auteur suisse. Il est connu entre autres pour la série Jonathan (16 tomes) et pour un récit de Mickey Une mystérieuse mélodie : ou comment Mickey rencontra Minnie (grand prix du Festival d'Angoulême 2017). Ce tome commence par une introduction de 3 pages écrite par André Guex, auteur de Geiger : Pilote des glaciers et de Valais Naguère. 281 photographies anciennes. Il évoque la région du Valais, un canton de Suisse situé au sud du pays.

Peu avant 1930, la malle de la Poste progresse tranquillement pour rallier le village d'Ardolaz dans les Alpes Valaisannes en Suisse. Un mystérieux individu à chapeau et à moustache saute dedans à la faveur d'un tunnel. Un peu plus loin sur le bas-côté, 2 gendarmes interpellent un touriste pour savoir ce qu'il fait là. Melvin Z. Woodworth leur explique qu'il vient séjourner à Ardolaz pour trouver l'inspiration pour écrire son prochain roman. La malle arrive. Woodworth propose une petite goutte de Gin aux policiers, d'une bouteille de ses affaires personnelles, transportées par la malle. Il est un peu surpris d'apercevoir Baptistin, mais n'en dit rien aux gendarmes. Il finit par rallier Ardolaz à pied, mais arrive après la malle, ayant ainsi perdu son pari avec le cocher.

Une fois installé à l'auberge de monsieur Zufferey, il va faire le tour du village. Il va se recueillir sur la tombe de Dragan Z. Madjevic, puis se promener autour du Grand Hôtel qui est fermé pour l'hiver. Le soir alors qu'il lit tranquillement dans le fauteuil de sa chambre, il entend un énorme craquement. Il s'agit du glacier avoisinant qui bouge. Au petit déjeuner, il évoque l'histoire d'un ancien village qui aurait été enseveli par le glacier. Les gendarmes sont toujours à la recherche de Baptistin, accusé de faux-monnayage. Melvin Woodworth reçoit un courrier de son agent Virgil G. Ashbury qui menace de lui couper les vivres si son prochain roman tarde encore trop. Pour essayer de déclencher le processus créatif, Woodworth se met à relire Peter Pan (1911) de James M. Barrie (1860-1937), personnage créé en 1902.

Il est toujours un peu intimidant de se lancer dans la lecture d'une œuvre ayant été intégrée au patrimoine de la bande dessinée. Le lecteur sera-t-il à la hauteur ? Saura-t-il en apprécier la substantifique moelle, y percevoir ce qui fait sa valeur ? Peu importe, autant déjà commencer par la lire comme n'importe quelle bande dessinée pour voir si elle fournit un bon moment de lecture. Généralement, la première composante qui accroche le lecteur réside dans l'intrigue. Cosey propose d'emmener le lecteur dans un canton suisse, plus précisément dans un village de haute montagne, pour toute la durée du récit (à part l'épilogue de 3 pages itinérant en Italie). Il met en scène un écrivain à la recherche de l'inspiration, peu avant 1930. A priori, il n'y a pas de quoi titiller l'attention d'un amateur de récit d'aventures. Mais en fait, l'auteur intègre plusieurs éléments d'ordre romanesque, comme un trafic de fausse monnaie, un fuyard (Baptistin) qui échappe aux gendarmes, un individu qui rôde la nuit dans le Grand Hôtel fermé pour la saison et qui y joue des airs au piano, une mystérieuse jeune femme (Evolena) qui se baigne dans une source chaude, un village qui aurait disparu, et même Melvin Woodworth a un objectif caché qui a trait aux circonstances de la vie et de la mort de Dragan Z. Zmadjevic dans ce village.

Finalement le lecteur se retrouve très intrigué, avec l'envie d'en savoir plus sur ces mystères. Il plonge dans une histoire agréable et facile à lire, sans dimension intellectuelle exigeant trop de concentration de sa part. Il se rend compte qu'il apprécie également la dimension touristique de l'histoire, l'évocation de ce village de montagne au début du vingtième siècle. Il en a un premier aperçu avec les tenues vestimentaires des personnages : à commencer par les culottes courtes de Melvin Woodworth et ses grosses chaussettes de laines qui montent jusqu'au genou, en continuant par les uniformes d'époque des gendarmes, en passant par les vêtements confortables et un peu empruntés des villageois. Il n'y a pas de doute que le dessinateur ait fait les recherches nécessaires pour assurer la véracité historique de ces éléments.

Les recherches de Cosey couvrent également l'architecture du village avec ses chalets de bois et leurs toits en ardoise, son église en pierre, les clôtures de bois, le luxe du Grand Hôtel, etc. Au fil des séquences, le lecteur peut également découvrir les occupations quotidiennes des villageois : filage de la laine, travail du bois, élevage de chèvres. Il se rend compte que l'évocation de ce village et de cette époque n'a rien de superficielle ou de générique quand le personnage principal bénéficie d'explications sur quelques pratiques, ou de la définition de quelques termes locaux. Ainsi le lecteur découvre avec Melvin Woodworth (ou retrouve s'il connaissait déjà) la définition du chemin de bisse : canal d'irrigation creusé dans la terre, ou accroché au rocher, conduisant à la belle saison l'eau des torrents vers les prés et les prairies qui se dessèchent. Il croise des termes comme le fendant (un cépage chasselas en Valais), les mayens et les raccards qui sont tous explicités au cours du récit. L'authenticité de cette reconstitution historique n'est donc pas à mettre en doute, et c'est un vrai plaisir que de pouvoir découvrir le village par les yeux du nouveau venu, de l'accompagner faire du ski dans une zone encore majoritairement sauvage, sans touriste, de découvrir les spécialités locales (encore un petit verre de fendant ?), et de savourer une raclette à l'air libre, avec quelques nouveaux clients de passage.

Cette bande dessinée est découpée en 9 chapitres assez rapides, et le lecteur s'aperçoit que dès le troisième, il est complètement emporté par l'histoire. Il n'a pas besoin de temps d'adaptation pour pouvoir apprécier les dessins de Cosey. Ils appartiennent à un registre descriptif avec un bon niveau de détails. Il utilise un trait d'encrage assez fin pour tracer les contours de chaque forme. Dès la première page, le lecteur apprécie de pouvoir observer ce toit qui protège le pont permettant de traverser une rivière. À chaque page, il peut choisir de lire rapidement pour ne s'intéresser qu'à l'histoire, ou prendre son temps pour apprécier les détails qui s'y trouvent : la forme d'une luge, une pile de bûches, l'aménagement de la chambre d'auberge de Woodworth, les formes des sacs à dos, les bâts des ânes et leur contenu quand les villageois sont contraints d'évacuer le village, la bouilloire utilisée par Woodworth, la robe de soirée d'Evolena, un abreuvoir, etc.

Cosey sait créer des personnages aisément reconnaissables, avec des allures différentes, qu'il s'agisse de Melvin Woodworth, jeune homme plein d'allant et confiant en ses capacités, d'Evolena jeune femme pleine d'entrain et souriante, de Baptistin homme chenu plus âgé, encore dans la force de l'âge, des 2 gendarmes, ou du cochon Wilfrid, des villageois, etc. Il se montre assez facétieux avec les 2 gendarmes, les utilisant comme le duo des Dupondt dans un premier temps, en tant que ressort comique, avec une forme de condescendance de la part des autres personnages, mais finalement des professionnels assez compétents dans un deuxième temps. Il s'avère convaincant pour animer de manière réaliste le cochon que Woodworth a baptisé Wilfrid. Dès la première page, le lecteur apprécie de pouvoir contempler la nature. Alors que la malle postale n'en est encore qu'au début de son ascension, il voit la ligne des arbres, la terre à nu, et les formations rocheuses des montagnes avec des affleurement rocheux à plusieurs endroits. Le lecteur ressent l'impatience à prendre de l'altitude pour parvenir aux paysages entièrement recouverts de neige. Il constate qu'au fur et à mesure de la progression de la malle, les bas-côtés se couvrent de plus en plus de neige.

Dans le chapitre II, Melvin Woodworth part faire un tour à pied aux environs du village, ce qui permet de regarder alentour, malgré un petit banc de brume. Dans le chapitre III, il part faire un tour à ski, d'époque en bois. Le lecteur partage son plaisir à se laisser glisser, à progresser dans la neige fraîche, seul au monde, à découvrir une source chaude au milieu d'un bosquet de mélèzes. Au fil des chapitres, Melvin Woodworth a l'occasion de faire d'autres sorties à ski, de découvrir l'intérieur d'une grotte, et de passer sur le glacier. Le lecteur reste béat d'admiration devant la manière dont Cosey sait conserver le blanc de la page pour rendre compte de la virginité de la neige. Le lecteur se retrouve à projeter la texture et la résistance de la neige dans ces zones blanches de la page où évolue Woodworth ou d'autres personnages. L'artiste n'abuse pas de ce mode de représentation, en particulier, il donne une couleur grise aux étendues enneigées lors des séquences nocturnes. Il sait également rendre compte de la résistance de la neige, entre autres lorsque Woodworth se retrouve les quatre fers en l'air dans de la poudreuse. Il réalise une mise en couleur naturaliste, essentiellement basée sur des aplats de couleurs unis. Il introduit rarement des nuances, essentiellement pour rendre compte de reliefs mis en évidence par la luminosité. Il ajoute des petits traits secs pour rendre compte des textures des surfaces, que ce soit le bois ou les tissus. Il utilise également les couleurs pour faire mieux ressortir quelques surfaces par rapport aux autres par exemple 2 plans différemment éloignés de lignes d'arbre.